O movimento antimanicomial no Brasil levou à criação de uma rede nacional de centros comunitários, que contrasta com o sistema de saúde mental falido dos Estados Unidos

Texto orignalmente publicado pelo Mad in America.

“Eu definhei no seguinte regimento: cela acolchoada. Injeção para dormir. Violência dos enfermeiros. Cela acolchoada novamente. Mais violência dos enfermeiros. Cela acolchoada (às vezes dormindo no cimento frio). E assim por diante. Fuga.”

Em seu livro de memórias de 1965, Hospício É Deus, a escritora brasileira Maura Lopes Cançado relata a rotina diária de abusos, medicalização forçada, isolamento e humilhação que sofreu em vários hospitais psiquiátricos.

O livro, uma obra pioneira que denuncia as condições dos manicômios no Brasil, está repleto de muitos outros relatos angustiantes dos maus-tratos infligidos aos pacientes nas diversas instituições onde Lopes Cançado residiu ao longo de sua vida.

Ela descreve médicos, enfermeiros e auxiliares usando terapia de eletrochoque como retaliação contra pacientes, incluindo ela mesma, apesar de seu histórico anterior de epilepsia ser uma contraindicação. Auxiliares repreendendo e humilhando pacientes. Confinamento solitário frequente imposto como punição. Sedativos administrados sem necessidade. Fome e frio crônicos. Ela até menciona um psiquiatra que, ao interromper sua sessão com outro médico, diagnosticou-a com uma “personalidade psicopática” sem nunca ter falado diretamente com ela.

“É triste saber que as nossas lutas são recebidas com tanta indiferença”, escreve ela. “Apenas mais uma paciente submetida a tratamentos de choque, trancada na cela acolchoada e outras coisas.”

Infelizmente, as suas experiências eram muito comuns nas instituições psiquiátricas brasileiras. A realidade para a maioria dos pacientes era desrespeito, indignidade, violência e negligência e, como a maioria das formas de crueldade perpetradas contra seres vivos, tais abusos só eram possíveis devido à desumanização sistemática das pessoas com transtornos mentais.

Locais de exclusão

O filósofo Michel Foucault, na sua obra fundamental História da Loucura, traçou as origens do asilo moderno às instituições de exclusão, construídas para segregar indivíduos não trabalhadores ou desviantes da sociedade produtiva e cumpridora da lei. A institucionalização, escreve ele, “isolou da população trabalhadora aqueles que não trabalham, aqueles que não pertencem, que não obedecem às normas econômicas”.

Ao longo dos séculos, as instituições psiquiátricas transformaram-se em ambientes semelhantes a prisões, confundindo loucura com criminalidade ou desvio para justificar a alienação, o controlo e a vigilância das pessoas com transtornos mentais. Intervenções supostamente terapêuticas destinadas à recuperação degeneraram em práticas horríveis, semelhantes a tortura, infligidas a centenas de milhares de pessoas.

Tais práticas eram comuns nas sociedades ocidentais. No Brasil, talvez o exemplo mais infame tenha sido o Hospital Colônia de Barbacena.

Em funcionamento de 1903 até a década de 1980, Barbacena foi palco de atrocidades indescritíveis cometidas contra pacientes psiquiátricos. O hospital abrigava mais de 5.000 pacientes — bem acima de sua capacidade para 200 — que eram continuamente submetidos a violência, tortura, agressão sexual, negligência, desnutrição, hipotermia e doenças. Sem encanamento interno, muitos pacientes bebiam e tomavam banho em esgotos a céu aberto.

Grupo de pacientes fora de um canteiro de obras no Hospital Colônia de Barbacena, 1921. Fonte: Arquivo Nacional do Brasil via Wikimedia Commons

Quando o hospital fechou, estima-se que mais de 60 000 pessoas tenham perdido a vida dentro de suas paredes. A carnificina foi tanta que o cemitério local não conseguia acomodar o número de corpos — então, os funcionários do hospital às vezes contrabandeavam cadáveres para faculdades de medicina com fins lucrativos. Se a demanda fosse baixa, os restos mortais dos pacientes eram dissolvidos em ácido.

Psiquiatria para opressão política

A tragédia em Barbacena foi apelidada de “o holocausto brasileiro”, mas sua infâmia se estendeu além do abuso crônico dos pacientes. Como muitos outros asilos, tornou-se um instrumento notório de controle político, frequentemente referido como um depósito de lixo para os indesejáveis da sociedade.

“A cultura da época era que tudo o que fosse incômodo era enviado para Barbacena”, lembra o psiquiatra Jairo Toledo, que foi residente médico no hospital na década de 1970, em entrevista ao jornal Brasil de Fato. “E não eram apenas os chamados ‘pacientes mentais’ – eles enviam os pacientes médicos, os vagabundos, os ‘problemas sociais’.”

Cerca de 70% dos pacientes de Barbacena não tinham diagnóstico psiquiátrico – eram pessoas com problemas de abuso de substâncias, mães solteiras, indivíduos sem-teto ou sem documentos, pessoas negras, profissionais do sexo, pessoas LGBTQIAPN+ e dissidentes políticos, enviados para lá por governos e elites que tentavam descaradamente apagar grupos marginalizados da sociedade.

O problema só piorou quando o Brasil entrou numa ditadura militar implacável, que governou o país de 1964 a 1985. Uma das suas principais preocupações era silenciar e eliminar dissidentes políticos, um esforço no qual as instituições psiquiátricas eram claramente cúmplices. Uma investigação do site de notícias UOL descobriu 24 casos de presos políticos que foram enviados para hospitais psiquiátricos, 22 dos quais foram primeiro submetidos a tortura na prisão — mas o número real provavelmente é muito maior.

Os primeiros reformadores

Felizmente, o status quo da psiquiatria não estava isento de detratores. Um dos primeiros exemplos é o Dr. Juliano Moreira, o primeiro psiquiatra negro do Brasil e pioneiro da psiquiatria e da psicanálise. Ele era um defensor declarado contra o racismo nas ciências médicas, refutando uma crença comum na época de que a miscigenação causava transtornos mentais. Em 1903, como diretor de um manicômio no Rio de Janeiro, ele fez avanços significativos para humanizar o tratamento, abolindo camisas de força e removendo grades das janelas.

Mas talvez a figura mais renomada no ativismo pela saúde mental no Brasil seja a Dra. Nise da Silveira. Dissidente radical do establishment psiquiátrico, Nise rejeitou firmemente práticas violentas e invasivas que objetivavam e oprimiam os pacientes.

A sua alternativa era muito mais compassiva e criativa: um ateliê de terapia ocupacional onde os pacientes podiam pintar, esculpir e interagir com gatos e cães que ela carinhosamente chamava de “co-terapeutas”. As interações entre pacientes e animais incentivavam laços emocionais, responsabilidade e autonomia, e a prática da arte ajudava os pacientes a processar emoções e traumas que não conseguiam expressar de outra forma.

Dra. Nise da Silveira em 1970. Fonte: Arquivo Nacional do Brasil via Wikimedia Commons

Dra. Nise da Silveira em 1970. Fonte: Arquivo Nacional do Brasil via Wikimedia Commons

Um dos seus pacientes, Lúcio Noeman, tornou-se conhecido pelas suas esculturas de barro detalhadas e sofisticadas, retratando guerreiros mitológicos como substitutos de conflitos internos. O seu trabalho chegou a ser exibido no Museu de Arte Moderna de São Paulo, e as oficinas de Nise melhoraram significativamente a sua condição.

No entanto, Lúcio ainda era considerado um paciente “difícil”, e o seu médico insistiu em uma lobotomia. Nise alertou: “Você está prestes a decapitar um artista”. Ela estava certa — a lobotomia aniquilou a criatividade e as habilidades artísticas dele. Ele perdeu todo o interesse pela escultura, produzindo apenas obras grosseiras e deformadas — um espelho perturbador de seu próprio estado mental em deterioração. Ele viveu o resto da vida em apatia, despojado de toda a arte e agência.

Foto tirada pela autora na exposição NISE – a revolução pelo afeto, Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília.

Foto tirada pela autora na exposição NISE – a revolução pelo afeto, Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília.

Dos asilos às comunidades

Do outro lado do Atlântico, outro psiquiatra deixaria uma marca indelével: Franco Basaglia, que na década de 1960 revolucionou a psiquiatria na Itália ao defender a desinstitucionalização e a reintegração dos pacientes na sociedade. Assim como Nise da Silveira, Basaglia ficou horrorizado, ainda jovem médico, com as condições em que os pacientes eram forçados a viver e se recusou a se conformar com as normas vigentes na prática psiquiátrica.

Basaglia foi um dos primeiros profissionais de saúde mental a reconhecer que muitos dos estereótipos da loucura – comportamento confuso, perturbado, irracional, tudo o que pode ser desdenhosamente rotulado como loucura – não são sintomas inerentes à doença mental, mas produtos do próprio ambiente do manicômio. Os pacientes aprenderam a “agir como loucos” em resposta à crueldade e indiferença que lhes eram demonstradas. Ao mesmo tempo, o seu confinamento generalizado apenas agravava os estigmas sociais, sugerindo ao público que as pessoas com transtornos mentais eram perigosas, não confiáveis, propensas à violência e incapazes de participar efetivamente na sociedade.

Para Basaglia, estava claro que o isolamento social, a estigmatização e a indignidade nas instituições não ajudavam na recuperação, mas a impediam ativamente. Assim, ele pediu o fechamento completo dos asilos e sua substituição por centros de tratamento centrados no indivíduo que reintegrassem as pessoas às suas comunidades, implementados pela primeira vez na cidade de Trieste. Sua abordagem se mostrou tão eficaz que se tornou uma referência global e foi adotada em toda a Itália após a promulgação da Lei Basaglia em 1978.

O nascimento do movimento antimanicomial no Brasil

O sucesso de Basaglia na Itália inspirou psiquiatras no Brasil que estavam igualmente desanimados com a psiquiatria convencional. Em 1978 — quando a Lei Basaglia foi aprovada na Itália — o movimento antimanicomial brasileiro começou a tomar forma. A ditadura militar estava enfraquecendo: a censura estava diminuindo. Os exilados estavam regressando. Os dissidentes estavam se manifestando com mais ousadia.

Mas a ditadura ainda não havia acabado e sua influência ainda era sentida nos asilos. Prisioneiros políticos continuavam a ser encarcerados em hospitais psiquiátricos, lembra o psiquiatra Paulo Amarante em entrevista à Radis Magazine. “Havia psiquiatras envolvidos na tortura e no desaparecimento de presos políticos – na Colônia Juliano Moreira [asilo], havia uma ala na qual apenas os militares podiam entrar.”

Amarante, um dos precursores do movimento antimanicomial, também foi um dos primeiros a defender publicamente os direitos dos pacientes psiquiátricos e a denunciar as condições dos manicômios. Mas essa defesa resultou na sua demissão, juntamente com dois colegas. “Oito pessoas, entre elas [os psiquiatras] Pedro Gabriel Delgado e Pedro Silva, organizaram uma petição para nos apoiar”, disse Amarante. “Mais tarde, outras 263 pessoas foram demitidas. Isso deu origem a um movimento.”

Apesar das repercussões, Amarante, Delgado e vários outros continuaram lutando. Nesse mesmo ano, ativistas invadiram o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, onde o respeitado médico Luiz Cerqueira pediu para incluir a luta antimanicomial na agenda oficial. Amarante criou um jornal independente sobre o movimento e distribuiu-o a profissionais de saúde mental fora dos hospitais, uma vez que lhe foi proibida a entrada.

Em 1978, foi criado o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), composto por profissionais, ex-pacientes e familiares, que mobilizou ativistas e estimulou ações coletivas. Mais tarde, foram criados projetos comunitários de TV e rádio, como a TV Pinel, para reportar questões de saúde mental e fornecer uma plataforma para os pacientes, centrando a narrativa neles como atores políticos.

Outro ponto de virada ocorreu em 1979, quando Franco Basaglia visitou o Brasil. Durante essa viagem, um grupo de psiquiatras convidou-o para ir a Barbacena, na esperança de que a sua voz pudesse amplificar a causa. Chocado com o que viu, Basaglia comparou Barbacena aos campos de concentração nazistas, em uma frase que ficou famosa.

A reforma psiquiátrica tornou-se lei

Após quase uma década de ativismo incansável, o movimento atingiu outro marco em 1987. Dois anos após a restauração da democracia no Brasil, após 21 anos de ditadura, foi inaugurado o primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPs), uma unidade ambulatorial para pessoas com transtornos psiquiátricos, inspirada nos centros comunitários de Basaglia. Os CAPs se expandiram posteriormente por todo o país, tornando-se a pedra angular da reforma psiquiátrica.

A redemocratização também trouxe um avanço político crucial. Em 1988, uma nova constituição garantiu a saúde como um direito universal e estabeleceu o dever do Estado de fornecê-la. Isso levou à criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que forneceu o financiamento federal estável necessário para implementar a reforma psiquiátrica em todo o país.

Com o apoio constitucional garantido, em 1989, o deputado Paulo Delgado (irmão do psiquiatra Pedro Gabriel Delgado, líder do movimento antimanicomial) apresentou um projeto de lei para consagrar a desinstitucionalização na lei e garantir os direitos das pessoas com transtornos mentais.

O projeto de lei ficou parado no Congresso por doze anos, mas em abril de 2001 tornou-se lei: de acordo com a Lei de Reforma Psiquiátrica, os asilos seriam gradualmente desmantelados e substituídos por uma rede nacional de serviços públicos de saúde mental.

Desinstitucionalização nos EUA

Um movimento separado pela desinstitucionalização estava em andamento nos EUA durante as décadas de 1950 e 1960, inicialmente impulsionado por jornalistas, ativistas, ex-pacientes e familiares que expunham as condições desumanas dos asilos.

Ao contrário do Brasil, porém, essas preocupações nunca se transformaram em um movimento ativista completo, e os direitos humanos eram apenas uma parte da equação. O impulso também surgiu do desejo de cortar custos e do aumento dos tratamentos farmacológicos. Os hospitais públicos eram caros e os conservadores aproveitaram a desinstitucionalização como uma forma de reduzir os gastos. Ao mesmo tempo, novos medicamentos psicotrópicos prometiam controlar os sintomas psiquiátricos de forma mais eficaz e barata do que a institucionalização de longo prazo.

A crescente mudança na opinião pública foi abraçada pelo presidente John F. Kennedy, que assinou a Lei de Saúde Mental Comunitária em 1963, poucas semanas antes de seu assassinato. A lei prometia financiamento federal para instalações de pesquisa e centros comunitários de saúde mental com o objetivo de substituir os asilos, uma visão semelhante à de Franco Basaglia.

O presidente John F. Kennedy assinando a Lei de Saúde Mental Comunitária em 31 de outubro de 1963. Fonte: Cecil W. Stoughton via Wikimedia Commons.

O presidente John F. Kennedy assinando a Lei de Saúde Mental Comunitária em 31 de outubro de 1963. Fonte: Cecil W. Stoughton via Wikimedia Commons.

Mas, apesar das boas intenções, a Lei de Saúde Mental Comunitária acabou fracassando Estavam previstos cerca de 1500 centros, mas apenas metade foi construída. A lei também não incluía um planejamento a longo prazo, deixando os centros que foram criados sem financiamento ou pessoal, fragmentados e com recursos insuficientes, até que desapareceram completamente da agenda política.

Consequências

Como resultado, o sistema de saúde mental nos EUA está agora funcionalmente quebrado. De acordo com a NPR, dois terços das pessoas com transtornos mentais não recebem tratamento adequado, muitas vezes porque a cobertura do seguro é negada.

À medida que o acesso aos cuidados se torna cada vez mais limitado, as taxas de encarceramento de pessoas com transtornos mentais dispararam. As autoridades policiais geralmente respondem a crises psiquiátricas com prisões, criando um sistema em que as prisões substituíram efetivamente os manicômios. Hoje, 43% das pessoas nas prisões estaduais dos EUA têm um diagnóstico psiquiátrico, 33% das quais não receberam tratamento desde a admissão. E como o perfil racial é um problema persistente na psiquiatria, as pessoas nergras são mais propensas a receber diagnósticos psiquiátricos graves e, portanto, mais propensas a enfrentar encarceramento por questões de saúde mental. Muitas outras ficam sem abrigo, com um estudo recente a descobrir que 67% das pessoas em situação de rua tinham um transtorno de saúde mental.

A crise de saúde mental que se seguiu nos EUA levou muitos críticos a culpar a desinstitucionalização, como se ela pudesse ter sido evitada se os asilos tivessem permanecido abertos. Mas essa suposição não faz sentido: o fracasso não foi o fechamento dos hospitais psiquiátricos, mas o fato de que os objetivos da desinstitucionalização foram equivocados desde o início.

Os conservadores fiscais viam as iniciativas de saúde mental como um fardo econômico, dada a baixa produtividade de capital dos asilos e dos pacientes. Não estavam interessados nos direitos civis das pessoas com transtornos mentais, nem em garantir um tratamento psiquiátrico adequado e humano — o seu objetivo era puramente cortar custos, o que significa que nunca seria alocado financiamento público adequado para melhores formas de cuidados psiquiátricos.

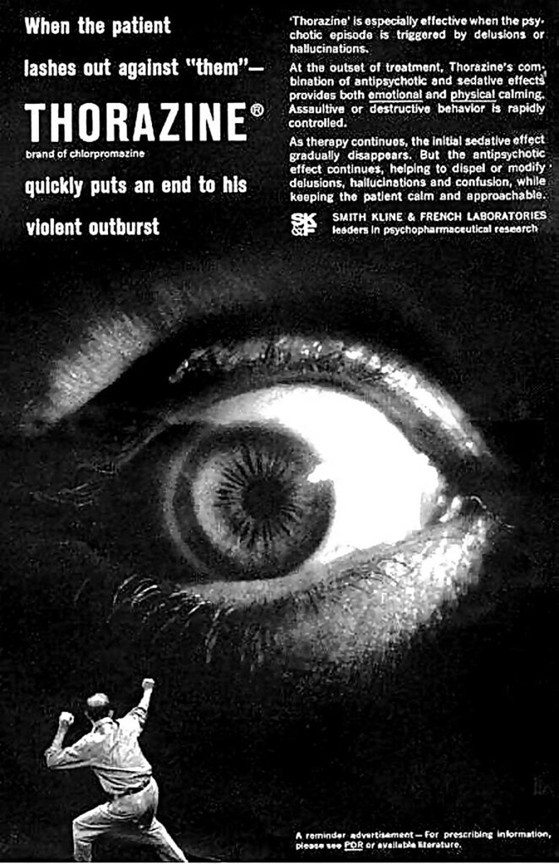

A pressão para substituir os asilos por medicação também foi problemática. Esse esforço, uma narrativa motivada pelo lucro perpetuada pelas empresas farmacêuticas, parecia oferecer uma solução simples para um problema complexo: uma maneira rápida e barata de subjugar — não tratar — as doenças mentais, eliminando a necessidade de qualquer tipo de tratamento terapêutico de longo prazo.

Anúncio da Thorazine de cerca de 1962. Fonte: Wikimedia Commons

Anúncio da Thorazine de cerca de 1962. Fonte: Wikimedia Commons

Isso só conseguiu apagar o transtorno mental dos olhos do público, sem abordar quaisquer causas profundas, como traumas e fatores de stress socioeconômicos. Enquadrar o transtorno mental estritamente como uma doença médica ou desequilíbrio químico impede os pacientes de serem participantes ativos na sua própria recuperação e livra a sociedade da responsabilidade de enfrentar o assunto incômodo da loucura. A medicalização excessiva da doença mental tornou-se mais um mecanismo de exclusão e controle que acontece à vista de todos, mas em silêncio.

Uma rede pública de saúde mental

Nise da Silveira inicialmente temia que a desinstitucionalização no Brasil levasse a um resultado semelhante. Como Paulo Amarante explicou em uma entrevista, ela temia que, após longas internações, os pacientes não tivessem as habilidades sociais ou profissionais necessárias para prosperar na sociedade e que, sem os asilos, eles pudessem se tornar vulneráveis à violência, ao abuso e à negligência.

No entanto, mais tarde, ela apoiou o movimento antimanicomial quando percebeu que o seu objetivo era prestar cuidados fora dos hospitais, ao mesmo tempo que capacitava os pacientes a construir vidas com autonomia e dignidade. Graças a isso, um sistema diferente tomou forma no Brasil.

Após a aprovação da reforma psiquiátrica, foi criada uma Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) dentro do SUS, com a função de encaminhar pacientes com transtornos psiquiátricos e de uso de álcool e drogas para os serviços públicos adequados. Para substituir gradualmente os hospitais psiquiátricos, foram abertos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) em todo o país, chegando a 3.343 em 2023. Nesses centros, os pacientes recebem cuidados de saúde mental, inclusive em situações de crise, além de refeições, cortes de cabelo, prática de esportes e desenvolvimento de habilidades profissionais, como costura, carpintaria e informática.

Outras instalações da RAPS incluem residências terapêuticas, que oferecem alojamento para pessoas com problemas de saúde mental ou uso de álcool e drogas sem renda estável ou rede de apoio, e unidades habitacionais de apoio, que abrigam temporariamente pessoas em risco iminente de violência ou negligência. Além disso, equipes multidisciplinares – compostas por psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e outros profissionais – trabalham em clínicas ambulatoriais e hospitais como parte da rede.

A lei também proíbe a hospitalização forçada sem o consentimento do paciente. Somente nos casos mais graves, quando o atendimento ambulatorial não consegue atingir o objetivo de reintegração, os pacientes podem ser encaminhados para internação de curta duração em hospitais gerais, em vez de hospitais psiquiátricos. Mesmo assim, a hospitalização só é possível com um relatório médico ou em casos de extrema urgência, como quando o paciente representa uma ameaça para si mesmo ou para outras pessoas.

O trabalho continua

No entanto, o trabalho iniciado pelo movimento antimanicomial ainda não está concluído. Ainda existem 16.326 leitos em hospitais psiquiátricos públicos no Brasil – um declínio em comparação com 2013, mas o número de leitos em hospitais privados aumentou. O uso de medicamentos psicotrópicos aumentou mais de 50%.

Além disso, o acesso aos cuidados de saúde mental ainda é vulnerável aos caprichos políticos. Durante o governo de extrema direita de Jair Bolsonaro (2019-2022), a reforma psiquiátrica enfrentou novas ameaças por meio de tentativas de privatização, corte de verbas e retrocessos. Em 2022, por exemplo, o Ministério da Saúde de Bolsonaro revogou o financiamento e os subsídios para a RAPS, desviando R$ 10 milhões (cerca de US$ 2 milhões) em fundos públicos para asilos privados semanas depois.

Também retirou o financiamento de programas psicossociais públicos e redirecionou-o para comunidades terapêuticas. Estes têm sido associados a graves violações dos direitos humanos, incluindo abuso infantil, trabalho forçado e terapia de conversão para jovens LGBTQIAPN+, afetando desproporcionalmente pessoas negras e pobres.

Os EUA estão seguindo um caminho semelhante. Os cortes da administração Trump no Medicaid e a imposição de novos requisitos de trabalho ameaçam privar milhões de pessoas do acesso a serviços de saúde mental que salvam vidas, e alguns estados adotaram cortes de financiamento para programas comunitários em favor de iniciativas que facilitam a internação involuntária de pessoas com transtornos mentais. Ainda mais alarmantes são as “fazendas de bem-estar” promovidas pelo presidente Trump e Robert F. Kennedy Jr. – que, juntamente com limites mais baixos para internação involuntária, podem facilmente se tornar campos de trabalho forçado.

Essas contrarreformas, tanto no Brasil quanto nos EUA, revivem a velha lógica das instituições psiquiátricas como terrenos baldios para os marginalizados da sociedade, sugerindo que as pessoas com transtornos mentais devem ser controladas e punidas em prisões (ou instituições semelhantes a prisões), rotuladas como perigosas e violentas, mesmo que sejam mais propensas a serem vítimas do que autoras de crimes. Mais uma vez, o transtorno mental é confundida com criminalidade, desvio ou ociosidade, e o rótulo de “loucura” é usado para silenciar, abusar e explorar populações vulneráveis – não apenas aquelas com transtornos mentais, mas também pessoas negras, indivíduos LGBTQIAPN+ e aqueles que vivem na pobreza, todos os quais historicamente enfrentam riscos maiores de prisão e institucionalização. Os diagnósticos psiquiátricos podem mais uma vez se tornar instrumentos de estigma social e controle político.

Por essa razão, transformar a relação da sociedade com a loucura é essencial para o sucesso do ativismo em saúde mental, ainda mais do que reformar os serviços públicos. “A ideia de reforma psiquiátrica é limitada”, observou Amarante, porque o que é necessário é “uma reforma cultural. É através da cultura que as pessoas exigem hospitalização, exclusão, alteridade”.

Essa avaliação cultural mais ampla poderia ter ajudado o ativismo em saúde mental a ganhar força nos EUA. Ainda mais importante, porém, é a consciência do ativismo que transformou a psiquiatria em países como Itália e Brasil. No entanto, mesmo discussões mais aprofundadas sobre a desinstitucionalização na mídia americana não mencionam as reformas italiana e brasileira, como se suas lutas e vitórias não tivessem relevância para os EUA — se é que eles têm conhecimento delas.

Mas os EUA têm muito a aprender com outros países – mesmo um país do Sul Global como o Brasil, onde profissionais de saúde mental, pacientes e famílias se mobilizaram durante décadas com um ativismo incansável e, mesmo sob um regime autoritário, alcançaram resultados concretos: cuidados comunitários, proteções legais para pessoas com transtornos mentais e o reconhecimento dos cuidados de saúde como um direito constitucional. Se há um momento para se inspirar em tais ações, é quando todos os direitos humanos, incluindo o direito a cuidados acessíveis e humanos, estão cada vez mais ameaçados.

A luta contra a internação psiquiátrica ainda persiste no Brasil, comemorada todos os dias 18 de maio como um lembrete de que o acesso aos cuidados de saúde mental é um direito inalienável – não uma ferramenta política, não um desperdício de recursos e não um mecanismo de controle.

Comemoração da luta contra o asilo em 18 de maio de 2017. Fonte: Cristine Rochol / PMPA (Atribuição), via Wikimedia Commons

Comemoração da luta contra o asilo em 18 de maio de 2017. Fonte: Cristine Rochol / PMPA (Atribuição), via Wikimedia Commons