Artur Cardoso é psicólogo com bacharelado pela Universidade Estácio de Sá, atualmente mestrando em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social (IMS) na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e pós-graduando em Gestão em Saúde Mental pela Universidade Candido Mendes (UCAM). Coordena o Grupo de Estudos em Byung-Chul Han (GEPEB), atua como psicólogo clínico atendendo especialmente de forma online e como colaborador do CRP/RJ na Comissão de Direitos Humanos, no Eixo de Política Sobre Álcool e Outras Drogas (EPAD).

É um dos autores de “O Neoliberalês: um ensaio filosófico sobre o idioma da sociedade do desempenho”, livro que está em pré-venda e que fala sobre a linguagem do discurso neoliberal utilizada como um meio de dominação em diversos contextos sociais.

Para além do trabalho como psicólogo e da produção acadêmica, Artur Cardoso compartilha nas redes sociais reflexões e fatos pouco divulgados a respeito da psiquiatria, com foco em seu Manual de Diagnósticos (DSM). Recentemente trouxe uma postagem informativa sobre as mudanças contidas na nova versão da nosografia, que passará a incluir o Transtorno do Luto Prolongado, entre outras modificações. Um de seus textos, “A problematização dos diagnósticos psiquiátricos: Negacionismo ou bom senso?” costuma ser bastante compartilhado por quem é crítico da prática psiquiátrica, por trazer uma explicação direta e de fácil compreensão a respeito de como esses diagnósticos são criados e de como negar essa forma de compreender as questões humanas é o exato oposto do que se entende como “negacionismo”.

Gabriela Mahle: Em primeiro lugar, obrigada por se dispor a encontrar um tempo para responder essas perguntas. Em segundo: em que momento da graduação você passou a enxergar que o DSM não era uma verdade absoluta, como muitas vezes nos é ensinado? O que te motivou a entender o processo por trás da criação do manual?

Artur: Em primeiro lugar, eu também agradeço o convite e me sinto muito honrado; o site Mad in Brasil é um dos veículos mais importantes que temos aqui no Brasil quando se trata de falar, de forma mais crítica, sobre práticas e epistemologias em Saúde Mental.

Agora respondendo a pergunta de fato, olha… Para ser bastante sincero, o DSM e eu nunca nos comunicamos muito bem. Nos primeiros semestres de faculdade, eu não tinha uma opinião crítica, fundamentada e articulada sobre o manual psiquiátrico, eu apenas o considerava bastante presunçoso. Eu pensava: “como pode um manual se propor a sistematizar todas as formas de ser e existir? Sei lá, esquisito isso”. Naquele momento, eu imaginava que minha posição apreensiva com relação ao DSM se dava por não conhecer de maneira mais aprofundada, mas que isso mudaria caso eu o estudasse mais a fundo. Só que não era psicopatologia que eu queria estudar. Meu interesse nos primeiros semestres era conhecer o pensamento de intelectuais como Bauman, por exemplo. Então meu receio ao manual permaneceu colado em mim.

Tudo se transforma quando chego no meio da graduação. Duas coisas aconteceram. A primeira foi que comecei a ter aulas específicas de Psicopatologia, e uma coisa me incomodava nas categorias diagnósticas que íamos conhecendo e estudando: a quantidade de pessoas que se identificavam com elas. Era muito comum sair de uma aula de Psicopatologia e ver os alunos e alunas comentando: “Caramba, eu tenho TDAH! Eu tenho Transtorno de Ansiedade! Eu tenho características de uma Borderline! Eu tenho isso… Eu tenho aquilo…”. Aquilo me incomodava de sobremaneira e eu ficava me questionando se todos nós somos doentes mesmo ou se tinha algo errado com esse sistema, já que ele alcançava todo mundo, as vezes até, com várias categorias diagnósticas diferentes. Mas até então essas percepções seguiam apenas “como coisas da minha cabeça”, até que…

A segunda coisa que aconteceu no meio da graduação foi ter tido aulas com uma professora que veio, a princípio, nos ensinar sobre Pesquisa em Psicologia. Ela era bastante provocadora e perguntava coisas que nós, alunos e alunas, nunca tínhamos pensado sobre. Pelo menos era a minha impressão. Em uma de suas aulas essa professora apresentou o conceito de medicalização e aí, minha cabeça “explodiu”.

Tanto em aula como fora de aula, conversávamos bastante sobre medicalização, processos medicalizantes, como isso alcançava e atravessava a psiquiatria e a própria psicologia, qual era o lugar do DSM nisso tudo, a influência que a Indústria Farmacêutica exercia sobre as práticas e epistemologias em Saúde Mental e etc. Começamos a entrar em contato com leituras sobre o assunto, com artigos e com histórias. Conhecemos, conversamos e fizemos amizade com grandes referências em estudos sobre medicalização, como Paulo Amarante e Fernando Freitas, ambos da Fiocruz. Foi-se formada uma iniciação científica na universidade que acabou se transformando no que hoje é chamado de Coletivo Desmedicalização da Vida.

Entrar em contato com toda essa temática acabou materializando todos os meus receios acerca do DSM e de suas categorias diagnósticas. Entendi ali algumas coisas: 1) esse era um assunto urgente e que precisava ser falado, debatido e encarado de frente, sem diplomacia ou “meias-palavras”; 2) que se posicionar de maneira crítica ao saber hegemônico em Saúde Mental gera resistências, sejam de pessoas que te acham “negacionista” ou de saberes institucionalizados que fazem o possível para que tais problematizações não venham a tona para que impérios não caiam ou sejam confrontados; 3) que pessoas sofrem, são violentadas, são engolidas e mortas, dia após dia, pelas mãos da psiquiatria que está suja de sangue inocente desde sua fundação, quando ainda se chamava Alienismo; 4) e que eu, enquanto profissional, cientista, humano e cidadão político do mundo, precisava ser um braço nessa luta e contribuir o máximo que pudesse, seja falando, seja escrevendo, seja estudando e seja agindo de maneira diferente daqueles e daquelas aos quais me oponho.

Meu primeiro passo nessa direção, ainda na graduação, foi estudar os DSM’s: como eles se apresentam, com quais finalidades, como foram construídos, os seus impactos, a serviço de quem e etc. Esse meu esforço resultou em uma monografia da qual me orgulho muito. Um recorte dessa monografia foi publicado em 2020 como capítulo de livro e se chama A Liquefação da Psicopatologia Psiquiátrica: uma estratégia psicopolítica de estimulação ao consumo de psicofármacos. Existe até uma resenha desse texto que foi publicada aqui no Mad in Brasil.

Gabriela: Qual é o principal objetivo da tua produção acadêmica que diz respeito ao DSM?

Artur: Invalidá-lo!

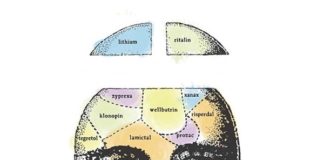

Tento mostrar com aquilo que escrevo e falo, que o DSM não é nada do disso ele se propõe ser. Esse manual é vendido como uma importante ferramenta clínica e científica que serve para mapear estados, emoções e comportamentos humanos, e depois tratá-los. Mas quando a gente estuda a história e os bastidores de cada edição do manual, principalmente do DSM-III de 1980 em diante, a gente percebe que na verdade esse manual é um dispositivo, no sentido foucaultiano da coisa, político e econômico de controle e dominação social. A ciência passa muito longe deste dispositivo, embora o marketing em torno do DSM e de suas categorias diagnósticas insistam no oposto.

Dessa maneira, os principais objetivos da minha produção acadêmica que diz respeito ao DSM é expor o que o marketing farmacêutico e psiquiátrico não expõe acerca de suas categorias diagnósticas: os resultados burlados, os artigos comprados, a influência da Indústria Farmacêutica sobre a criação de categorias diagnósticas psiquiátricas e sobre a prescrição de determinadas drogas, o projeto psiquiátrico de se estabelecer como poder hegemônico acerca da existência humana.

Tudo isso a fim de alertar quem me lê e quem me escuta, de que se o DSM tem alguma utilidade, essa utilidade serve aos poderosos única e exclusivamente. A nós, que estamos na parte de baixo da pirâmide, o DSM só traz prejuízo, seja identitário, existencial e/ou econômico, em níveis individuais; seja reafirmando desigualdades sociais, políticas de exclusão e morte, ou seja, validando o discurso e racionalidade neoliberal de desresponsabilização das instituições sociais e políticas sobre o sofrimento ao mesmo tempo em que culpabiliza o sujeito por sofrer, em níveis coletivos.

Gabriela: Você acha que a epidemia de jovens se identificando com transtornos mentais pode ser atribuída somente à internet, ou que o próprio DSM é o responsável por essa “diagnosticação” em massa?

Artur: A forma como o DSM começou a se organizar a partir de sua terceira versão em 1980 serviu, justamente, ao propósito da popularização. Sua forma de diagnosticar através de critérios específicos e “precisos” universalizou as categorias diagnósticas pela primeira vez na história. Assim, através do DSM-III, aquilo que era considerado um transtorno psiquiátrico nos EUA, poderia facilmente ser considerado um transtorno psiquiátrico nas grandes metrópoles do Japão ou na zona rural de alguma cidade da África do Sul. Esse modelo de diagnóstico também serviu para que o DSM transcendesse a psiquiatria. Enquanto o DSM-I e II dependiam da interpretação de um médico ou médica psiquiatra, o DSM-III em diante pode ser lido e executado por qualquer profissional médico, já que ele é autoexplicativo.

Com o avanço da internet, o DSM e suas categorias diagnósticas se popularizam ainda mais. Agora além de universalizado, o manual é também globalizado. Assim, você não precisa mais ser um médico ou médica de qualquer área para diagnosticar. Você próprio pode fazer o download do manual, ler em casa e se diagnosticar. O médico e a médica entram nessa dinâmica apenas para dar “canetada” e oficializar. Aliás, não é preciso nem o download do manual: a internet disponibiliza a descrição de categorias diagnósticas por todos os lados e existem também plataformas que fornecem diagnósticos mediante a disponibilização de algumas informações suas. Me lembro de a Associação Americana de Psiquiatria (APA) disponibilizar na internet uma plataforma em 2020, no ano da pandemia, para pré-diagnósticos. A plataforma fazia perguntas superficiais sobre você, pedia algumas informações e no fim, você recebia um pré-diagnóstico, junto com uma orientação de procurar algum médico ou médica para confirmar isso.

Então, acho que o DSM, a partir de 1980, adquire essa função de “diagnosticação” em massa, por toda a forma como ele se organiza; e a internet vem como uma ferramenta útil a esse processo.

Gabriela: Pergunta que talvez esteja relacionada ao tema do seu livro: você acha que as alterações na linguagem, como por exemplo, “hoje estou deprimido” ao invés de “hoje estou triste” foram estimuladas de forma proposital pela instituição da psiquiatria?

Artur: Sim, está muito relacionado ao nosso livro!

A linguagem, a verbal de sobremaneira, tem uma função estruturante sobre as consciências individuais e coletivas. Nós trabalhamos em nosso livro com a ideia de que a consciência humana é um artefato mais sócio-ideológico do que ontológico. Isso significa dizer que aquilo que você pensa, fala e elabora é uma construção adquirida do seu meio histórico, cultural e social imediato. As palavras e expressões carregam ideologias que são estabelecidas e reproduzidas por grupos estabelecidos, e a difusão delas contribuem para que determinadas ideologias se espalhem. Em suma, somos seres pensantes porque nos comunicamos, e aquilo que pensamos é estruturado pela ideologia que aquilo que comunicamos e que nos é comunicado reproduz. Essa é a ideia que o livro carrega e que me faz bastante sentido, particularmente.

A psiquiatria dá aula nesse sentido. Suas palavras e expressões são emprenhadas de ideologias específicas que servem para reproduzir a sua racionalidade psiquiátrica. Essa coisa de substituir o “estou triste” pelo “estou deprimido” é uma ilustração ótima. Teoricamente, as duas expressões deveriam se referir a estados emocionais parecidos, mas não. Tristeza é uma condição inerente da vida humana, todos e todas ficamos tristes vez ou outra, em mais ou menos intensidade. Depressão é uma condição psiquiátrica. Quando você fala que está deprimido ou deprimida, você está se colocando como alguém que está sofrendo de ordem psiquiátrica e que é por essas vias que você deve se “curar”. E isso nos estrutura subjetivamente porque altera nosso olhar sobre nós mesmos. Se eu entendo que estou triste, sei que isso é desagradável, mas sei que isso vai mudar em algum momento e que ocasionalmente isso vai ocorrer de novo. Se eu entendo que estou deprimido, eu passo a me olhar como alguém doente, que precisa de tratamento e intervenção e que isso que estou sentindo precisa ser eliminado de qualquer maneira.

E a questão é que cada vez menos pessoas enxergam sua tristeza como tal e cada vez mais pessoas entendem essas manifestações como depressivas. Dessa forma, a epistemologia e a racionalidade psiquiátrica se instauram.

A medicina moderna se estabeleceu assim: desenvolvendo uma linguagem médica sobre a dor e sobre o sofrimento; o neoliberalismo tem seu idioma do desempenho e da produtividade; e a psiquiatria, especificamente, não é diferente, ela tenta – e consegue – estabelecer uma linguagem própria que estimula a racionalidade psiquiátrica. Para além desse binômio tristeza-depressão, dá para citar rapidamente a transformação psiquiátrica que a criança sapeca passa ao se tornar uma “opositora-desafiante”, ou o mal-estar menstrual que a psiquiatria transforma em Transtorno Disfórico Pré-Menstrual e agora, mais recentemente, a tristeza profunda por perder alguém para a morte que surge no novo DSM-5-TR, lançado agora em março, como o Transtorno do Luto Prolongado.

Eu parto do princípio de que discussões sobre psiquiatria, medicalização e patologização precisam partir sempre do campo da linguagem, ou pelo menos, leva-la em consideração em algum momento, pois isso fornece uma base fundamental para entendermos como o poder psiquiátrico se estabelece na sociedade e como as diretrizes psiquiátricas vão se tornando verdades absolutas nas vidas das pessoas.

Gabriela: O que você pensa sobre tantas postagens de psicólogos e psicólogas divulgando diagnósticos, usando os termos do DSM, e se colocando em posição de “pessoa que pode tratar doentes”? Pode ser considerada uma forma de tentar se aproximar do poder médico?

Artur: Não tenho informações suficientes para falar acerca do cenário da Psicologia em outros países, mas no Brasil eu vejo uma psicologia que tenta se aproximar e se adequar ao saber médico de forma escancarada. E ela faz isso de uma forma semelhante à psiquiatria do fim dos anos 60 e 70 que queria ser reconhecida como uma especialidade médica que estava dentro dos cânones da medicina, e não apenas como um saber metafísico ou social: incorporando conhecimentos da neurologia para o seu próprio campo. A psiquiatria fez isso através da falsa teoria dos desequilíbrios químicos.

Eu vejo um movimento muito parecido por parte da psicologia brasileira. Há uma vontade de “neurologizar” constantemente as coisas, tanto é que a tal da neuropsicologia é uma das áreas dentro da psicologia que mais crescem hoje no país.

Tenho para mim – mas aí é uma opinião exclusivamente minha, baseada em minhas percepções apenas – que há uma vontade por parte de psicólogos e psicólogas que a psicologia fosse reconhecida como uma especialidade médica, como a neurologia, cardiologia e etc. Isso fica refletido no crescimento do campo neuropsicológico e nessas postagens absurdas de psicólogos e psicólogas nas redes sociais que ficam divulgando diagnósticos, se apropriando de termos e metodologias provenientes do DSM e se colocando como alguém que “cura” estados psicológicos e emocionais.

Você chega numa rede social de um profissional assim e vai encontrar os mesmos perfis: uma logo que articula o símbolo da psicologia com a imagem de um cérebro; na bio tem uma descrição acerca de como aquela pessoa vai te ajudar a se livrar de determinada questão; as postagens são sempre algo como “você conhece ou já ouviu falar do Transtorno de ‘alguma coisa’”? Ou ainda “3 passos para você tratar sua ansiedade”, e ainda tem os que adoram divulgar os “aspectos neurológicos de suas emoções”. Fora os profissionais e as profissionais que ficam fazendo propaganda de medicamento psiquiátrico…

Nesses perfis você aprende sobre vias serotoninérgicas, sistema límbico, curiosidades sobre a amígdala, psicofarmacologia, a neurologia dos transtornos mentais, instruções “estilo médico” para melhorar determinada condição, enfim, aprende um monte de coisas, só não se vê falar sobre psicologia de fato.

Essa realidade é reforçada por grades curriculares de cursos de psicologia de universidades privadas – e algumas públicas também – que te ensinam tudo sobre neuropsicologia, psicopatologia, neurofisiologia, neuroanatomia e etc., e cada vez menos sobre sociedade, cultura e história. Disciplinas filosóficas, antropológicas e sociológicas estão ficando escassas nas grades de universidades específicas. Uma vez eu dei uma palestra sobre a psicologia ser uma ciência das humanidades e a galera ficou espantada, porque passam tanto tempo estudando cérebro que saem da faculdade achando que a psicologia é uma ciência biológica.

É muito importante reforçar sempre que nós, psicólogos e psicólogas, não somos médicos e médicas. O modelo biomédico não nos serve, seja em termos de epistemologias, de ferramentas ou de práxis. Nesse aspecto aqui, especificamente, nem se trata de uma crítica ao modelo biomédico, mas se de afirmar que nosso campo é outro, nossas ferramentas são outras é nossa prática é outra. Se eu quisesse tratar corpos biológicos eu tinha feito medicina. Eu fiz psicologia para lidar com seres históricos, culturais e sociais, inseridos e atravessados por estruturas complexas que formam suas subjetividades. Mas isso parece ser cada vez mais irrelevante dentro do nosso campo, infelizmente.

É importante reforçar que não estou jogando “o bebê fora junto com a água do banho”. Falo de uma tendência que vejo, sobretudo em grades curriculares e perfis de internet. Mas isso está longe de ser a totalidade da situação, e sim, um recorte. Tem muita gente boa na psicologia brasileira e se você caçar direito, encontra perfis ótimos na internet, como o Psicologia sem Psiquiatrismo no Instagram.

Gabriela: Qual é o maior desafio de um psicólogo e ou acadêmico que, se definindo ou não como anti-psiquiatria, defende alternativas de cuidado contrárias ao que a psiquiatria prega?

Artur: Olha, eu acredito que o maior desafio hoje é permanecer forte na luta e na militância sem ter sua imagem associada, de forma definitiva, a posicionamentos “negacionistas”, “psicofóbicos” ou “terraplanistas”, pois quem defende alternativas de cuidado contrárias ao que a psiquiatria prega, se definindo ou não como anti-psiquiatra, vai sofrer, em algum momento, alguma crítica dessa. Portanto, é muito importante ter uma base forte de estudos e estar ancorado ou ancorada em referências importantes e sérias para poder ter possibilidades de argumentação, porque assim, as críticas até surgem, mas não conseguem se sustentar.

Estamos em uma luta contra-hegemônica e numa luta dessas é importante se manter forte e não desistir, pois o poder hegemônico que oprime e que violenta é forte e não desiste nunca. Um exemplo claro disso é a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), que mesmo depois de tantos anos de Reforma Psiquiátrica, segue mais incansável do que nunca em seu esforço de invalidar as políticas que a reforma construiu.

Eu, particularmente, acredito muito que nós, psicólogos e psicólogas, acadêmicos e acadêmicas, cientistas e profissionais de áreas diversas que nos posicionamos de forma crítica ao modelo psiquiátrico e farmacêutico de assistência em saúde mental, precisamos estar unidos e unidas. Nossa trajetória de luta é sempre assombrada por um fantasma de desânimo e tristeza. É comum que vez ou outra, a gente caia. Mas, uma vez unidos e unidas, conseguimos nos apoiar, nos dar força, segurar na mão de quem está caído ou caída, assim como temos em quem segurar quando for nossa vez de cair.

É com medo da resistência e da força que nossa união pode gerar que os poderosos da psiquiatria tentam nos isolar. Se unir é um ato político fundamental!

Gabriela: O que você pensa que aconteceria com a profissão de psiquiatra se o processo de criação do DSM e todas as informações verdadeiras já registradas sobre psicofármacos fossem divulgadas?

Artur:Como citei brevemente antes, isso aconteceu com a psiquiatria norte-americana no fim dos anos 60 e início dos anos 70. Os DSM’s I e II, as críticas e denúncias que pipocavam de todos os lados sobre violências manicomiais e as experiências que revelaram as imprecisões diagnósticas psiquiátricas, enterraram a psiquiatria em uma crise que ela nunca tinha visto. A psiquiatria norte-americana começou a ser questionada pela comunidade científica e acadêmica e crescia o apelo Antipsiquiátrico popular. Se ela não tivesse se apropriado, de forma tendenciosa, de preceitos neurológicos, inventado e perpetuado teorias neuroquímicas mentirosas e sido apoiada pela indústria farmacêutica, não sei se os EUA teriam hoje algum psiquiatra para contar história.

Se as críticas e denúncias verdadeiramente embasadas e registradas ao modelo psiquiátrico e farmacêutico de assistência fossem amplamente divulgadas como as mentiras o são, acredito que aconteceria algo parecido com o que houve nos EUA no período já citado: médicos e médicas psiquiatras seriam bastante desvalorizados e desvalorizadas e o próprio saber psiquiátrico seria descredibilizado.

Se a instituição psiquiátrica acabaria? Difícil dizer… Se tem uma coisa em que essa galera é boa, é em dar a volta por cima e refinar e aprimorar suas formas de violência e opressão. Uma coisa que a história da psiquiatria nos ensina é que o saber psiquiátrico se assemelha bastante à Hidra de Lerna, o dragão mitológico que tinha várias cabeças de serpente que se regeneravam quando cortadas. Se posicionar de forma anti-psiquiátrica e lutar pelo fim de uma instituição da violência como é a psiquiatria, é um verdadeiro trabalho de Hércules.

Gabriela: Qual é a sua visão sobre o papel do DSM na manutenção do neoliberalismo?

O DSM é extremamente útil ao neoliberalismo. Ele perpetua uma racionalidade econômica ao mesmo tempo em que é um produto dela.

No livro que estou para lançar agora em junho – O Neoliberalês: um ensaio filosófico sobre o idioma da sociedade do desempenho –, escrito em parceria com o Lucas Gonçalves e a Victoria Gutiérrez, essa questão é brevemente citada. A hipótese central do livro é que o neoliberalismo passa de uma simples filosofia econômica para uma poderosa instância política de poder através da criação e consolidação de um vocabulário próprio, de um idioma, que no livro foi chamado de Neoliberalês.

As categorias diagnósticas presentes no DSM são consideradas por nós, neste ensaio, como expressões desse idioma neoliberal, tendo em vista que a existência delas movimenta um mercado gigantesco e poderoso de terapias, medicamentos e formas e estilos de vida.

De que maneira o neoliberalismo tem acesso a uma criança agitada e/ou desatenta? Diagnosticando-a. Uma criança sapeca é uma preocupação imediata de quem está ali por perto fornecendo amparo, cuidado e atenção. Se houver uma mínima insinuação de que esta criança tem um transtorno psiquiátrico, como o TDAH, por exemplo, a vida dela já vira de cabeça para baixo e ela passa a ser uma preocupação imediata não mais de quem está por perto, mas de uma série de técnicos, saberes e produtos que se debruçam sobre ela. A insinuação de que uma criança tem TDAH é suficiente para que ela faça avaliações neuropsicológicas, vá a psicopedagogos e psicopedagogas, entre em terapias, consuma medicamentos que são vendidos como “produtos a serem usados por toda a vida”.

Falo de crianças para exemplificar, mas essa dinâmica se aplicam todas as categorias diagnósticas, tendo em vista que elas alcançam gêneros, sexos, faixas etárias, comportamentos, atitudes, sensações e percepções diferentes. O Neoliberalês tem transformado formas de ser e existir em questões médicas/psiquiátricas; tudo a fim de inserir o sujeito sofredor na dinâmica do mercado. Bauman era um sociólogo que falava muito disso. Ele afirmava que o neoliberalismo existia para levar as políticas de mercado a todos e todas, independente da classe social, da cor, do sexo, do gênero, da idade e tudo o mais. O importante era todos e todas se transformarem em consumidores.

O DSM insere indivíduos nas dinâmicas do mercado pela via dos “problemas mentais”. E a cada nova edição, seu alcance aumenta, o que acaba por inserir cada vez mais pessoas nas dinâmicas do mercado, e assim como o neoliberalismo na perspectiva de Bauman, o manual psiquiátrico também se organiza para alcançar cada vez mais tipos de pessoas diferentes. Sendo assim, o DSM é sim uma importante ferramenta de manutenção – embora longe de ser a única – do neoliberalismo.

Gabriela: O que você pensa sobre tantas postagens de psicólogos e psicólogas divulgando diagnósticos, usando os termos do DSM, e se colocando em posição de “pessoa que pode tratar doentes”? Pode ser considerada uma forma de tentar se aproximar do poder médico?

Não tenho informações suficientes para falar acerca do cenário da Psicologia em outros países, mas no Brasil eu vejo uma psicologia que tenta se aproximar e se adequar ao saber médico de forma escancarada. E ela faz isso de uma forma semelhante à psiquiatria do fim dos anos 60 e 70 que queria ser reconhecida como uma especialidade médica que estava dentro dos cânones da medicina, e não apenas como um saber metafísico ou social: incorporando conhecimentos da neurologia para o seu próprio campo. A psiquiatria fez isso através da falsa teoria dos desequilíbrios químicos.

Eu vejo um movimento muito parecido por parte da psicologia brasileira. Há uma vontade de “neurologizar” constantemente as coisas, tanto é que a tal da neuropsicologia é uma das áreas dentro da psicologia que mais crescem hoje no país.

Tenho para mim – mas aí é uma opinião exclusivamente minha, baseada em minhas percepções apenas – que há uma vontade por parte de psicólogos e psicólogas que a psicologia fosse reconhecida como uma especialidade médica, como a neurologia, cardiologia e etc. Isso fica refletido no crescimento do campo neuropsicológico e nessas postagens absurdas de psicólogos e psicólogas nas redes sociais que ficam divulgando diagnósticos, se apropriando de termos e metodologias provenientes do DSM e se colocando como alguém que “cura” estados psicológicos e emocionais.

Você chega numa rede social de um profissional assim e vai encontrar os mesmos perfis: uma logo que articula o símbolo da psicologia com a imagem de um cérebro; na bio tem uma descrição acerca de como aquela pessoa vai te ajudar a se livrar de determinada questão; as postagens são sempre algo como “você conhece ou já ouviu falar do Transtorno de ‘alguma coisa’”? Ou ainda “3 passos para você tratar sua ansiedade”, e ainda tem os que adoram divulgar os “aspectos neurológicos de suas emoções”. Fora os profissionais e as profissionais que ficam fazendo propaganda de medicamento psiquiátrico…

Gabriela: O que você ouvia, principalmente de professores, ao longo da graduação enquanto trazia contrapontos ao modelo biomédico?

Nesse aspecto eu me considero um psicólogo de sorte. Tive os melhores professores e professoras que um aluno ou aluna de psicologia poderia ter. Sou amigo de quase todos e todas e ainda hoje “trocamos figurinhas”. Como eu disse anteriormente, houve um movimento em minha graduação de estudar uma psicologia de caráter mais crítico e que abordava medicalização, farmacologização e problematizava a atuação psiquiátrica e farmacêutica. Apesar deste movimento ter sido iniciado com uma professora, praticamente todo o corpo docente acabou apoiando isso de alguma forma, com exceção de um professor ou outro. Nas aulas os professores e professoras traziam por fora da grade curricular conteúdo sobre o assunto, indicavam leituras e até os que não dominavam bem a temática davam bastante abertura para que nós abordássemos a questão. Não vou saber dizer se foi em 2018 ou 19, não lembro bem, mas conseguimos em algum desses anos, organizar inclusive, uma semana de psicologia na universidade, que abordava apenas questões de caráter crítico. Foi uma semana cheia de eventos que discutiam medicalização, psicologia histórico-cultural, modelo biomédico, crimes psiquiátricos e farmacêuticos e tudo o mais. Tenho ótimas recordações nesse sentido.

Gabriela: 4. Por que você acha que as categorias diagnósticas do DSM se tornaram tão respeitadas e indiscutíveis, ainda que sofram alterações constantes, principalmente na expansão de seus critérios?

Artur: Já falei brevemente sobre isso, mas vale reforçar: o marketing psiquiátrico e farmacêutico é bastante eficiente, tem um alcance global e sabe a maneira certa de atingir cada pessoa.

O DSM-I de 1952 e o DSM-II de 1968 não presenciaram os “benefícios” dessa união entre psiquiatria e indústria farmacêutica, e a psiquiatria pagou um preço alto. Os dois manuais foram largamente questionados e experiências como aquela organizada por David Rosenhan entre 1969 e 1972 que serviram para mostrar a fragilidade dos diagnósticos psiquiátricos, o movimento de problematização dos manicômios que se inicia na Itália e acaba alcançando países europeus e o próprio EUA, mais o avanço do movimento anti-psiquiátrico, serviram para colocar a psiquiatria em uma crise sem precedentes. Sem a falsa teoria dos desequilíbrios químicos, o apoio da indústria farmacêutica e sem a criação e publicação do DSM-III em 1980, não sei se a psiquiatria teria escapado para o futuro.

Mas o marketing que se organizou a partir do DSM-III mostram que a psiquiatria aprendeu bem sua lição, e ver que categorias diagnósticas são constructos tão respeitados e indiscutíveis é o principal indício disso.

Mas eu gostaria de reforçar uma coisa importante acerca das constantes alterações que os manuais e suas categorias diagnósticas sofrem: essa não é uma informação amplamente divulgada e se você não parar para pesquisar sobre ela, isso não chega até você. Você não vê uma notícia do tipo em algum programa de jornalismo ou fofoca: “Urgente, após decisão de médicos e médicas psiquiatras, a depressão deixa de ser uma categoria diagnóstica isolada e agora se torna um espectro fragmentado composto por 8 categorias diagnósticas diferentes” ou “Urgente, após decisão de médicos e médicas psiquiatras, o TDAH para ser diagnosticado depende de menos critérios do que dependia antes”. Essas informações só são alcançadas através de pesquisas. Ao grande público, depressão é e foi considerada a mesma coisa a vida inteira, assim como o autismo, a ansiedade, a esquizofrenia e etc.

Portanto, por mais frequentes que sejam as transformações que essas categorias diagnósticas sofram, isso acaba não servindo como critério crítico popular para invalidá-las, muito pelo contrário, quando alguma dessas alterações chega no grande público, o marketing psiquiátrico e farmacêutico as vende como um “aprimoramento” da máquina diagnóstica.

Gabrieal: Comente sobre as críticas ao movimento anti-psiquiatria que se baseiam em argumentos como “trata-se de negacionismo”, “medicação é ciência”, “transtornos mentais não tem cura e precisam de tratamento medicamentoso”, “doenças da mente são como qualquer doença” etc.

Artur: Além destas críticas ainda tem o tal do “psicofóbico” também, que estão usando bastante.

Mas olha, como eu disse anteriormente, ainda na graduação eu já percebi a resistência que essa perspectiva gera. Falei de um grupo, que assim como eu, se envolveu na causa e começou a se dedicar mais a conhecer do assunto, mas na própria graduação encontramos alunos e alunas, dentro da Psicologia, que faziam o possível para descredibilizar o movimento que estávamos nos envolvendo naquele momento. Eu já imaginava que fora da graduação, quanto mais pessoas escutassem nossa voz, maior seria as críticas que receberia. Não dá para fugir disso!

Mas sobre as críticas que você citou, especificamente… Elas fornecem um material muito bom para comprovar aquilo que denunciamos todos os dias, então se elas acabarem um dia, significa que nosso trabalho estará concluído. Ver pessoas que chamam uma crítica ao modelo psiquiátrico/manicomial/medicamentoso de “negacionismo”, ou dizerem que estados de humor, formas de existir, se comportar e sofrer são “doenças” e ainda afirmar que essas “doenças” não tem cura, evidenciam o sucesso obtido pelo marketing psiquiátrico e farmacêutico após tantos anos de propaganda.

Me permita uma digressão rápida…

Apesar de a psiquiatria se insinuar a uma vertente mais biológica desde o século XIX, é apenas depois da segunda metade do século XX que isso se materializa de maneira mais forte e ampla. Isso ocorre através da hipótese mentirosa dos desequilíbrios neuroquímicos, onde aquilo que se entende como psicopatológico passa a ser considerado como uma manifestação de uma química cerebral que se encontra desregulada. Digo mentirosa porque desde os anos 70 que essa hipótese vem sendo estudada, mas nunca comprovada. Só que apesar de ser uma falácia, essa hipótese foi útil para a psiquiatria, sobretudo a norte-americana, recuperar a dignidade perdida entre os anos 60 e 70. Essa hipótese também foi, e continua sendo, útil à Industria Farmacêutica que conseguiu, a partir dela, desenvolver o que entendemos hoje como psicofarmacologia e estabelecer um mercado de drogas psicoativas, que para serem comercializadas, dependiam que “questões mentais” fossem consideradas como problemas de ordem neuroquímica, pois é nessa instância que tais drogas agem.

Levando em consideração seus interesses políticos e econômicos em comum, psiquiatria e indústria farmacêutica se uniram para começar uma propaganda em torno de suas hipóteses mentirosas. A falsa teoria dos desequilíbrios químicos começou a ser veiculada em artigos científicos que eram comprados e falsificados, começou a ser apresentada e congressos de psiquiatria e de saúde mental, médicos apareciam em programas de TV e rádio e a própria existência de um “remédio para depressão” já sugere que tal condição é um problema de ordem cerebral. Em suma, a indústria farmacêutica divulga as hipóteses psiquiátricas acerca de suas categorias diagnósticas e em troca a psiquiatria prescreve aquilo que a indústria vende como solução. Tudo isso se inicia nos EUA, mas a globalização permitiu que toda essa dinâmica se espalhasse pelo mundo.

O resultado de anos de propaganda e marketing psiquiátrico-farmacêutico nos trouxe até o atual cenário, onde a opinião hegemônica entende que problematizar a epistemologia psiquiátrica e o campo da psicofarmacologia é ser negacionista, que “transtornos mentais” são doenças da mesma forma que a diabetes ou a hipertensão, que não existe tratamento para questões de ordem psíquica fora da terapêutica medicamentosa e etc.

Vemos essas teorias falsas em memes da internet, por exemplo. É comum encontrar memes que sugerem de alguma forma que pessoas depressivas dependem de “moléculas” de serotonina para se alegrarem. Você senta no seu sofá domingo a noite para descansar, liga em determinado programa famoso de domingo a noite e vê um determinado médico, também famoso, reforçando tais ideias mentirosas e por aí vai.

Uma pessoa que não está inteirada do discurso contra-hegemônico que produzimos, vai ver uma publicação no meu instagram e seu primeiro comportamento é tentar me refutar ou me repudiar. E isso sempre vem acompanhado de defesas à epistemologia e práxis psiquiátrica e à tratamentos medicamentosos. Algumas pessoas chegam ao ponto defender um medicamento exclusivo como se ele fosse alguma entidade espiritual. Afinal, quem sou eu na “fila do pão” para ir contra ao que o famoso médico, que está no famoso programa de TV da famosa emissora, diz?

Essas manifestações mostram a força da psiquiatria e da indústria farmacêutica, não como saberes científicos, mas como dispositivos propagandísticos

Relatórios de fiscalização de comunidades terapêuticas (CTs) constatam violações aos direitos humanos nestas instituições, ainda sim, atualmente a política conservadora tem realizados esforços para colocar estas instituições como centrais na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), criando Frentes parlamentares em defesa das comunidades terapêuticas, bem como marcos legais e resoluções que as fortalecem.

Relatórios de fiscalização de comunidades terapêuticas (CTs) constatam violações aos direitos humanos nestas instituições, ainda sim, atualmente a política conservadora tem realizados esforços para colocar estas instituições como centrais na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), criando Frentes parlamentares em defesa das comunidades terapêuticas, bem como marcos legais e resoluções que as fortalecem.