Kit de sobrevivência

em saúde mental e retirada

dos medicamentos

psiquiátricos

Peter C. Gøtzsche

Nota do Editor: Por autorização do autor, o Mad in Brasil (MIB) estará publicando quinzenalmente um capítulo do recente livro do Dr. Peter Gotzsche. Os capítulos irão ficar disponíveis em um arquivo aqui.

CAPÍTULO 2, PARTE 3

Suicídios, outras mortes e outros danos graves

É um segredo bem guardado saber quantas pessoas são mortas por drogas psiquiátricas. Isto tem sido obscurecido de muitas maneiras.

A maneira mais fácil é limpar as mortes para debaixo do tapete, “para que não levantemos preocupações”, como disse um cientista da Merck quando foi desautorizado pelo seu chefe.[51] O cientista tinha pesquisado que uma mulher com o medicamento Vioxx (rofecoxib) da Merck, para artrite, havia morrido de um ataque cardíaco, mas que a causa da morte havia sido mudada para ‘causa desconhecida’, assim como no relatório da Merck para a FDA. Outras mortes cardíacas repentinas em Vioxx desapareceram antes da publicação dos resultados do ensaio clínico. Quando as muitas mortes não puderam mais ser ocultadas, a Merck retirou o Vioxx, em 2004. Estimei que o Vioxx matou cerca de 200.000 pessoas, a maioria das quais nem precisava do medicamento.[51]

A fraude com consequências letais é comum em ensaios clínicos de drogas [4,51], e as nossas principais revistas médicas, neste caso a New England Journal of Medicine, muitas vezes contribuem voluntariamente, publicando ensaios com falhas e não tomando medidas quando é claramente necessário agir para salvar a vida dos pacientes [51].

A psiquiatria não é exceção. Apenas cerca da metade dos suicídios e outras mortes que ocorrem nos ensaios com drogas psiquiátricas são publicados.[81]

Outro grande problema é a retirada abrupta no grupo placebo. Como praticamente todos os ensaios sofrem deste defeito de projeto, eles subestimarão o quão mortíferos são os medicamentos psiquiátricos.

Neurolépticos

Os neurolépticos são muito tóxicos e provavelmente as mais mortais entre todas as drogas psiquiátricas.[4] Quando eu quis descobrir o quão mortíferos eles são, decidi me concentrar em pacientes idosos e dementes. Presumi que poucos deles estariam em tratamento antes de serem randomizados e que haveria pacientes suficientes para tirar uma conclusão sobre por que muitos deles morrem, quer por drogas ou não.

Encontrei uma meta-análise de ensaios controlados por placebo em demência com um total de cerca de 5.000 pacientes.[82] Após apenas dez semanas, 3,5% haviam morrido enquanto estavam em um dos mais novos neurolépticos, olanzapina (Zyprexa), risperidona (Risperdal), quetiapina (Seroquel) ou aripiprazol (Abilify), enquanto 2,3% haviam morrido em tratamento com placebo. Assim, para cada 100 pessoas tratadas durante dez semanas, um paciente era morto com um neuroléptico. Esta é uma taxa de mortalidade extremamente alta para um medicamento.

Como a metade das mortes está faltando, em média, nas pesquisas publicadas [81], procurei os dados correspondentes da FDA tomando como base os mesmos medicamentos e ensaios. Como era de se esperar, algumas mortes haviam sido omitidas das publicações, e as taxas de mortalidade eram agora de 4,5% contra 2,6%, o que significa que os neurolépticos mataram dois pacientes em cem, em apenas dez semanas.[83]

Também encontrei um estudo finlandês com 70.718 habitantes da comunidade recém-diagnosticados com o mal de Alzheimer, que relatou que neurolépticos matavam [4-5] pessoas por ano em comparação com pacientes que não eram tratados. [84] Se os pacientes recebiam mais de um medicamento neuroléptico, o risco de morte era aumentado em 57%. Como este não foi um ensaio aleatório, os resultados não são totalmente confiáveis; mas tomados em conjunto, estes dados mostram uma taxa de mortalidade tão grande que não me lembro de haver visto um outro medicamento ser tão mortal.

Podemos extrapolar esses resultados para jovens com esquizofrenia? Sim. Na saúde baseada em evidências, nós orientamos as nossas decisões pelas melhores evidências disponíveis. Isto significa a evidência mais confiável são os dados acima mostrados. Assim, na ausência de outras evidências confiáveis, precisamos assumir que os neurolépticos também são altamente letais para os jovens. Portanto, não devemos usar neurolépticos para ninguém, também porque um efeito sobre a psicose nunca foi demonstrado em testes clínicos confiáveis.

Não seria necessário se ir mais longe, mas pode ser interessante. De acordo com a FDA, a maioria das mortes nos pacientes dementes pareceria ser tanto cardiovascular (por exemplo, insuficiência cardíaca, morte súbita) ou infecciosa (por exemplo, pneumonia).[83] Os jovens em neurolépticos também morrem frequentemente de causas cardiovasculares e de repente. E eu esperaria que alguns deles morressem de pneumonia. Os neurolépticos e a admissão forçada em uma enfermaria fechada tornam as pessoas inativas. Quando elas ficam paradas em sua cama, o risco de pneumonia aumenta. Pílulas da depressão, sedativos/ hipnóticos e antiepilépticos também aumentam o risco de pneumonia. Além disso, uma enfermaria psiquiátrica fechada não é uma unidade de medicina interna, e se um paciente desenvolver uma pneumonia enquanto está deitado em uma cama como um zumbi, ele pode não ser notado.

Os psiquiatras estão plenamente conscientes – e muitas vezes escreveram sobre isso – que a vida dos pacientes com esquizofrenia é 15 anos mais curta do que a de outras pessoas, mas eles não culpam as suas drogas ou a si mesmos, mas aos pacientes. [84] É verdade que essas pessoas têm estilos de vida pouco saudáveis e podem abusar de outras substâncias, em particular do tabaco. Mas também é verdade que parte disto é uma consequência das drogas que recebem. Alguns pacientes dizem que fumam porque isso neutraliza alguns dos danos dos neurolépticos, o que é correto porque o tabaco aumenta a dopamina enquanto que as drogas a diminuem.

Também é indiscutível que os neurolépticos matam alguns pacientes com esquizofrenia porque podem causar enormes ganhos de peso, hipertensão e diabetes, mas quão comum é isso?

Quando tentei descobrir por que morrem jovens com esquizofrenia, enfrentei um bloqueio , cuidadosamente guardado pela corporação psiquiátrica. É um dos segredos mais bem guardados da psiquiatria que os psiquiatras matam muitos de seus pacientes com neurolépticos. Eu descrevi as minhas experiências com os guardiões do bloqueio em 2017 no site Mad in America, “A psiquiatria ignora um elefante na sala” [85], mas os eventos subsequentes foram ainda piores.

Grandes estudos de coorte de pessoas com psicose em primeiro episódio oferecem uma oportunidade única para se descobrir por que as pessoas morrem. Entretanto, como há muito pouca ou nenhuma informação nestes estudos sobre as causas de morte, é preciso perguntar.

O estudo TIPS, 12% dos pacientes morreram em apenas 10 anos

Em 2012, Wenche dez Velden Hegelstad e 16 colegas publicaram dados de acompanhamento de 10 anos para 281 pacientes com uma psicose em primeiro episódio (o estudo TIPS).[86] Embora a idade média deles na entrada no estudo fosse de apenas 29 anos, 31 pacientes (12%) morreram em menos de 10 anos. Entretanto, o artigo detalhado dos autores era sobre recuperação e escores dos sintomas.

Eles não se interessaram por todas essas mortes, que apareceram em um fluxograma de pacientes perdidos para o acompanhamento e não foram comentados em nenhum lugar em seu trabalho.

No texto, eles mencionaram apenas 28 mortes (11%), de modo que não ficou claro nem mesmo quantos morreram. Em março de 2017, escrevi à Hegelstad e perguntei sobre as causas de morte. A maioria dos pacientes ainda estava em neurolépticos 10 anos após o início, o que considerei muito assustador porque cerca da metade deles teria desenvolvido discinesia tardia (um terrível distúrbio do movimento, que muitas vezes é irreversível, mas mascarado pelo tratamento contínuo) e porque muitos, se não todos, teriam desenvolvido danos cerebrais permanentes neste ponto.

Enviei um lembrete dez dias depois e me disseram que receberia uma resposta em breve. Dois meses depois, escrevi novamente e mencionei que era importante para o mundo saber de que todos esses jovens pacientes haviam morrido. Também perguntei se precisávamos apresentar um pedido de Liberdade de Informação para obter essas informações.

Hegelstad respondeu que eles estavam preparando um manuscrito detalhando as informações que eu pedi. O artigo saiu no mês seguinte, na World Psychiatry, mas o número de mortes era agora diferente do primeiro artigo, e a informação que eu havia solicitado não estava em lugar algum.[87] Dois meses mais tarde, Robert Whitaker e eu escrevemos ao editor da World Psychiatry, professor Mario Maj, pedindo a sua ajuda para obter uma visão única do porquê de tantos pacientes terem morrido tão jovens. Esperávamos que ele garantisse que o conhecimento que os investigadores tinham em seus arquivos se tornasse público, publicando a nossa pequena carta ao editor e pedindo-lhes que respondessem. “Isso seria um grande serviço para a psiquiatria, os pacientes e para todos os outros com interesse nesta questão de vital importância”.

Explicamos em nossa carta que os autores relataram que 16 pacientes morreram por suicídio, 7 por overdoses acidentais ou outros acidentes, e 8 por doenças físicas, incluindo 3 por doenças cardiovasculares:

“A fim de tentar separar as causas de morte iatrogênicas das mortes causadas pelo transtorno, precisamos saber: Quando ocorreram os suicídios? Os suicídios muitas vezes ocorrem cedo, após os pacientes terem saído do hospital [88], e às vezes são iatrogênicos. Um estudo de registro dinamarquês de 2.429 suicídios mostrou que, comparada com pessoas que não receberam nenhum tratamento psiquiátrico no ano anterior, a taxa ajustada de suicídio foi de 44 para pessoas que haviam sido admitidas em um hospital psiquiátrico. [89] É claro que se esperava que tais pacientes corressem o maior risco de suicídio porque estavam mais doentes do que os outros (confundindo por indicação), mas os resultados foram robustos e a maioria dos possíveis vieses no estudo eram na verdade conservadores, ou seja, favoreciam a hipótese nula de não haver relação. Um editorial que acompanha observou que há poucas dúvidas de que o suicídio está relacionado tanto ao estigma quanto ao trauma e que é inteiramente plausível que o estigma e o trauma inerentes ao tratamento psiquiátrico – particularmente se involuntário – possa causar suicídio.[90]

O que significa uma overdose acidental e outros acidentes? Os médicos prescreveram uma overdose ou os próprios pacientes tiveram uma overdose por engano e que tipos de acidentes foram envolvidos? As drogas psicotrópicas podem levar a quedas, que podem ser fatais, e os suicídios às vezes são erroneamente codificados como acidentais.[91]

É surpreendente que 8 jovens tenham morrido de doença física. Quais eram exatamente essas doenças e quais eram as doenças cardiovasculares? Se algumas dessas pessoas morreram de repente, pode ser porque os antipsicóticos podem causar o prolongamento da QT. ”

Oito dias depois, fomos informados pelo Maj que, “infelizmente, embora seja uma peça interessante, não compete com sucesso por uma das vagas que temos disponíveis na revista para a sessão de cartas”.

Portanto, não havia espaço na revista para a nossa carta de 346 palavras, não mais do que um resumo da revista, e nenhum interesse em ajudar os jovens a sobreviver descobrindo o que os mata em uma idade tão jovem. Isto é a psiquiatria no que há do seu pior, protegendo-se enquanto literalmente matando os pacientes.

Cinco dias depois, recorri da decisão do Maj:

“Permita-me acrescentar que pessoas com quem falei em vários países sobre mortes em jovens com esquizofrenia – psiquiatras, peritos forenses e pacientes – todos concordaram que precisamos desesperadamente do tipo de informação que lhe pedimos garantir que obtenhamos da muito valiosa coorte de pacientes Melle et al. relatada em sua revista.

Há uma suspeita generalizada e bem fundamentada de que a razão pela qual não vimos um relato detalhado das causas de morte em coortes como a do estudo TIPS de Melle et al. publicado em sua revista é que os psiquiatras priorizam a proteção dos interesses de sua corporação em vez de proteger os pacientes. Ao se recusar a publicar a nossa carta e obter os dados que Melle et al. têm em seus arquivos, se contribui para essa suspeita. Anteriormente pedimos a um dos investigadores, Wenche ten Velden Hegelstad, que nos fornecesse esses dados, mas fomos informados em 10 de maio deste ano que eles seriam publicados … Eles não foram publicados, pois o que Melle et al. publicaram em sua revista não é um relato adequado do porquê da morte desses jovens.

Portanto, pedimos a você que garanta que estes dados sejam divulgados, para o benefício dos pacientes. Acreditamos que é seu dever profissional e ético – tanto como editor da revista quanto como médico – fazer com que isso aconteça. Portanto, não se trata dos espaços que se tem disponíveis no periódico para as cartas. É uma questão de priorização”.

Não tivemos mais notícias do Maj.

Ao contrário dos autores do estudo TIPS, a professora dinamarquesa de psiquiatria Merete Nordentoft foi acessível quando lhe perguntei sobre as causas de morte de 33 pacientes após 10 anos de acompanhamento no estudo OPUS, também de pacientes com uma psicose em primeiro episódio.[92]

Mencionei especificamente que a ocorrência de suicídios, acidentes e mortes súbitas inexplicáveis poderia estar relacionada a drogas. Nordentoft enviou uma lista das mortes e explicou que a razão das mortes cardíacas não estarem na lista era provavelmente porque os pacientes tinham morrido muito jovens. Nas certidões de óbito, ela tinha visto alguns pacientes que simplesmente haviam caído mortos, um deles enquanto estava sentado em uma cadeira.

É assim que deve ser. A abertura é necessária se quisermos reduzir as muitas mortes que ocorrem em pacientes jovens que estão em tratamento de saúde mental, mas muito poucos psiquiatras são tão abertos quanto a Nordentoft. Perguntei a Hegelstad sobre os números conflitantes de mortes e também pedi para obter detalhes sobre as causas de morte. Não tive mais notícias de Hegelstad.

A TIPS foi apoiada por doações de 15 financiadores, incluindo o Conselho Norueguês de Pesquisa, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos EUA, três empresas farmacêuticas (Janssen-Cilag, Eli Lilly e Lundbeck) e outros financiadores na Noruega, Dinamarca e EUA. Pedi informações detalhadas sobre as mortes a todos os financiadores, enfatizando que os financiadores têm a obrigação ética de garantir que informações de grande importância para a saúde pública, que foram coletadas em um estudo financiado, sejam publicadas.

O silêncio foi assustador. Em dezembro de 2017, o Conselho Norueguês de Pesquisa publicou a sua política de tornar os dados de pesquisa acessíveis para outros pesquisadores, o que não deixava dúvidas de que isso deveria acontecer, sem demora, e o mais tardar quando os pesquisadores publicassem as suas pesquisas.

Janssen-Cilag respondeu: “Achamos os dados sobre mortalidade publicados por Melle et al. 2017 em World Psychiatry totalmente satisfatórios”. Tanto eles quanto Eli Lilly nos encorajaram a contatar os autores, o que era absurdo, pois eu havia escrito dez vezes às empresas que os autores haviam se recusado a compartilhar os seus dados conosco. Lundbeck não respondeu.

Cinco meses após ter escrito para o Conselho Norueguês de Pesquisa, recebi uma carta de Ingrid Melle, a quem o Conselho me pediu que respondesse.

Melle me enviou uma tabela, que não foi particularmente informativa:

| Tabela 1. Causas de morte durante os primeiros dez anos após o início do tratamento |

|

N |

% |

| Vivo |

250 |

89 |

| Suicídio |

16 |

6 |

| Suicídio confirmado; meios violentos |

4 |

1.4 |

| Suicídio confirmado; outros meios altamente letais |

5 |

1.8 |

| Suicídio confirmado; overdose ou outras intoxicações |

2 |

0.7 |

| Suicídio confirmado, outros meios |

2 |

0.7 |

| Suicídio provável; overdose ou outras intoxicações |

3 |

1.1 |

| Outras causas de morte |

15 |

5 |

| Overdose acidental |

5 |

1.8 |

| Acidentes |

2 |

0.7 |

| Morte natural, doença cardiovascular |

3 |

1.1 |

| Morte natural, outras doenças |

2 |

0.7 |

| Morte natural ou causas desconhecidas |

3 |

1.1 |

Melle explicou que a overdose acidental por drogas significa fazer uso abusivo de uma substância ilegal ou de uma substância muito forte por acidente, e isso não se refere a medicamentos prescritos. Se a informação sobre overdoses era ambígua, era com ela que era definida a causa provável suicídio.

Isto foi realmente interessante. Por que 16 jovens (6%) cometeram suicídio em apenas 10 anos? E por que esta informação de vital importância não foi explorada pelos pesquisadores? Não podemos concluir que foi a esquizofrenia deles que levou ao suicídio. É mais provável que tenham sido as drogas aplicadas a eles, outros tratamentos forçados, internações involuntárias em enfermarias psiquiátricas, humilhação, estigmatização e perda de esperança, por exemplo quando se diz aos pacientes que a sua doença é genética, ou que pode ser vista em um exame do cérebro, ou que ela é vitalícia, ou que requer tratamento vitalício com neurolépticos. Eu não estou inventando.[4] Tudo isso acontece, e alguns pacientes recebem tudo isso. Não é de se admirar que eles possam se matar quando não há esperança.

As overdoses acidentais por drogas também são de interesse. O termo é um pouco tragicômico porque os pacientes com esquizofrenia são geralmente overdosados pelos seus médicos com medicamentos prescritos, e se eles também tomam uma droga ilegal, raramente é possível dizer que foi a droga ilegal que os matou e não os medicamentos prescritos. Poderia ser a combinação e não teria acontecido se o paciente não tivesse sido forçado a tomar neurolépticos e outras drogas perigosas, por exemplo, pílulas da depressão e antiepilépticos, ambos com o dobro do risco de suicídio (ver Capítulo 1).

Finalmente, houve oito mortes por “causas naturais”. Não é natural que uma pessoa jovem morra. Eu teria gostado de saber em detalhes o que aconteceu. Pode ser “natural” para os psiquiatras que os jovens morram em psiquiatria, mas isso é porque os psiquiatras ignoram o seu próprio papel nisso.

Disseram-me que eu havia lido mal a figura 1 no documento original [86], onde eu havia contado 49 mortes. Eu não tinha contado. O número deles é seriamente enganador, porque os fluxogramas sempre mostram o número de pacientes que foram perdidos ou que morreram durante o estudo.

A razão pela qual houve 31 mortes, e não 28, no trabalho da Melle foi porque eles tinham acrescentado 1-3 anos de tempo de observação, o que não tornou exatamente mais transparente o que os pesquisadores haviam feito.

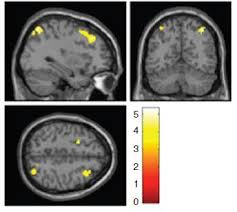

Eu redesenhei a figura aqui:

Escrevi novamente ao Conselho Norueguês de Pesquisa, ressaltando que Melle tinha me dito que os dados sobre as causas de morte continham todas as informações disponibilizadas pelos médicos que escreveram as certidões de óbito. Pedi para ver essas informações, em formato anônimo. Também notei que os neurolépticos haviam sido utilizados liberalmente no estudo e que algumas ou todas as mortes poderiam ter sido potencialmente causadas pelos medicamentos que os pacientes estavam usando, o que frequentemente envolve polifarmácia. Achei curioso, considerando a altíssima taxa de mortalidade de 12% (ver Tabela 1), que os autores não tivessem discutido se as mortes poderiam ter sido causadas pelas drogas e que não tivessem informado quais as drogas que os pacientes estavam a tomar.

Finalmente, notei que Melle me havia perguntado: “Já que você está escrevendo com um papel timbrado do Nordic Cochrane Centre, estou curioso se a Cochrane tem algum plano para fazer alguma coisa nesta área”… Notei que não entendia a relevância dessa pergunta. Por que eu não usaria o papel timbrado do meu próprio centro?

Eu não ouvi mais nada. Mas o comentário inadequado de Melle sobre o papel timbrado do meu centro, que eu usava em toda a correspondência oficial, parece ter sido parte de um esforço concertado com o objetivo de me afastar do meu trabalho como diretor da Cochrane.[36]

Assédio de psiquiatras e Cochrane

Em minha carta aos 15 financiadores, o parágrafo final era:

“Pode-se considerar isto como um pedido de Liberdade de Informação, o que significa que se sua organização não tiver informações detalhadas sobre as mortes no estudo TIPS, esperamos que a sua organização obtenha estas informações da Hegelstad e as envie para nós. Qualquer coisa abaixo disto seria antiética em nossa opinião, e estamos convencidos de que pacientes com transtornos psicóticos concordam conosco (sou patrono da Rede de Ouvidores de Vozes da Dinamarca)”.

Isto pareceria simples, mas o Instituto de Pesquisa Médica Stanley dos EUA não me escreveu. Ao invés disso, o psiquiatra Edwin Fuller Torrey, diretor associado de pesquisa do Instituto, reclamou de mim em duas cartas ao CEO da Colaboração Cochrane, o jornalista Mark Wilson, onde ele, entre outras coisas, escreveu:[36]

A credibilidade da Colaboração Cochrane repousa no pressuposto da objetividade … Tal objetividade parece estar em grande dúvida para o Dr. Peter C. Gøtzsche que se identifica como Diretor do Centro Nórdico Cochrane e como o patrono da Rede de Ouvidores de Vozes na Dinamarca. Esta organização promove a crença de que as alucinações auditivas são apenas uma ponta de um espectro de comportamento normal, lançando assim a dúvida se a esquizofrenia realmente existe como uma doença, e que as vozes são causadas por traumas na infância, para o que não há evidências sólidas. Dada essa clara falta de objetividade, eu pessoalmente não acharia nenhuma publicação da Cochrane sobre doenças mentais credível.

Torrey também escreveu que a Rede dos Ouvidores de Vozes encoraja as pessoas que tomam neurolépticos para a sua esquizofrenia a pararem de tomar os seus medicamentos, e que, “É muito difícil imaginar como alguém com esses pontos de vista poderia ser objetivo em relação a um estudo Cochrane de antipsicóticos, assim impugnando a sua credibilidade, que é o seu ativo mais importante”.

Isto foi bizarro. Como a minha objetividade pode estar “muito em dúvida” quando eu simplesmente peço o número de mortes e as suas causas? Além disso, ao contrário das afirmações de Torrey, há provas sólidas de que a psicose está relacionada a traumas infantis, com uma clara relação exposição-resposta.[29,30]

Torrey também tirou a conclusão logicamente falsa de que como sou patrono da Rede de Ouvidores de Vozes, nenhuma publicação da Cochrane sobre doença mental é confiável. Não há nenhuma relação entre estas duas coisas. Aqui está um trecho de um comentário que a Rede me enviou:

Discordamos das tentativas de Torrey de desacreditar o Movimento dos Ouvidores de Vozes para acrescentar vantagem em sua tentativa de desacreditar o Professor Peter Gøtzsche. Em 2016, convidamos Gøtzsche para ser patrono por causa do seu trabalho de pioneiro em relação à pesquisa psiquiátrica. Temos a honra de tê-lo como o nosso patrono.

Acreditamos que os comentários de Torrey ao Sr. Wilson a respeito do fato de Gøtzsche ser o nosso patrono estão beirando com o ridículo quando ele tenta desacreditar toda a Colaboração Cochrane.

Pedimos que Torrey deixe de usar a Rede como plataforma para insultar um professor respeitado junto à Colaboração Cochrane. Sugerimos também que ele considere pedir desculpas pelos seus comentários desrespeitosos sobre os ouvidores de vozes.

O lema da Colaboração Cochrane é “Evidência confiável”, que Wilson havia exigido que todos nós usássemos, também em nossos papéis timbrados, como se fôssemos uma empresa farmacêutica e não uma organização científica independente, regida por fins não-lucrativos. Ele também exigiu que utilizássemos nomes curtos para os nossos centros, o que criou grande confusão entre os jornalistas que frequentemente escreviam o “Cochrane Nordic Centre”, embora o nome do meu centro fosse “Nordic Cochrane Centre”:

O lema da Cochrane é altamente enganoso quando se trata de suas revisões de medicamentos psiquiátricos. Como já expliquei acima, muito poucos delas são confiáveis.

As minhas críticas ao crime organizado da indústria de drogas [4,51], aos ensaios clínicos de drogas psiquiátricas e ao uso excessivo de drogas psiquiátricas nunca foram populares na sede da Cochrane, depois que Wilson tomou posse em 2012 e transformou um movimento popular idealista em um negócio com foco em marca e vendas.[36] Wilson e seu substituto me perseguiram particularmente depois que publiquei em 2014 o artigo sobre os dez mitos em psiquiatria que são prejudiciais para os pacientes [38], e quando expliquei no BMJ em 2015 por que o tratamento de longo prazo com drogas psiquiátricas causa mais danos do que benefícios.[36,94]

Wilson também me intimidou nesta ocasião. Em vez de rejeitar a reclamação de Torrey, que era a única coisa certa a fazer, Wilson me escreveu que eu havia quebrado a Política de Porta-Voz da Cochrane ao usar o cabeçalho da carta e o título do meu centro e que isso levaria razoavelmente qualquer leitor a assumir que o pedido era do Centro Nórdico Cochrane e que as opiniões expressas eram as do Centro. Wilson queria pedir desculpas a Torrey por “qualquer confusão a esse respeito”. Muito interessante que um valentão queira pedir desculpas ao outro valentão quando a pessoa entre os valentões não tinha feito nada de errado. O esquema era ridículo, e até mesmo o próprio advogado contratado pela Cochrane não descobriu que eu havia quebrado a política, nem neste caso, nem em outro caso semelhante que também era sobre a psiquiatria,36 mas tais bagatelas não importam para os valentões. Não havia problema, mas Wilson inventou um. Era claro que o pedido vinha do Centro; que eu, como diretor, estava autorizado a falar em nome do meu Centro; e as minhas opiniões eram até compartilhadas pela minha equipe. Além disso, a minha carta não era um anúncio público, mas uma carta para um financiador. Ninguém podia ficar “confuso”.

O advogado americano Ryan Horath descreveu a farsa desta forma [36]:

Os líderes da Cochrane ficaram obcecados com Gøtzsche usar o papel timbrado nórdico da Cochrane para enviar esse pedido. E um número muito grande de pessoas parece concordar com a obsessão da diretoria … JESUS CRISTO, O QUE HÁ DE ERRADO COM VOCÊS? Um pesquisador está fazendo perguntas sobre a supressão de informações relativas a crianças que morreram em um ensaio clínico e todos estão preocupados com o papel timbrado em que a carta está escrita? … Pior ainda, é claro que o ultraje ao uso do papel timbrado da Cochrane é um ultraje fingido, já que se tratava de uma carta privada. Fuller Torrey estava confuso sobre se a carta representava o ponto de vista da Cochrane? Aparentemente não … Em vez disso, Torrey argumentou que Gøtzsche não era ‘objetivo’ e que isso prejudicava a reputação da Cochrane – algo totalmente diferente … Portanto, o uso desta reclamação por parte da Cochrane em seu caso foi enganoso. A queixa é sobre uma coisa, e eles a usaram como prova de outra (alegação falsa). É assim que os tribunais cangurus operam.

Qual é a linha de fundo dos neurolépticos?

Inúmeros estudos não confiáveis foram elaborados para fabricar um conto de fadas sobre os neurolépticos ajudando as pessoas a sobreviver a sua psicose. Eu dissequei alguns deles em meu livro anterior.[4] Eles têm sérias falhas e os pacientes que estão sendo comparados – os com neurolépticos e os sem – para começar não são comparáveis. Particularmente uma médica finlandesa, Jari Tiihonen, publicou um estudo enganoso após um outro.[4]

Que você não preste atenção a esses relatórios. Whitaker uma vez me escreveu que era necessária uma extraordinária ginástica mental pelos psiquiatras para concluir que essas drogas, que causam obesidade, disfunção metabólica, diabetes, discinesia tardia, arritmias cardíacas letais, etc., protegem contra a morte. Além disso, como observado acima, os psiquiatras frequentemente tiram a esperança dos pacientes de um dia viverem uma vida normal. Por que se preocupar em ter um estilo de vida saudável, se a vida nunca valerá a pena ser vivida? Não é apenas os neurolépticos, que muitas vezes estão em combinação com muitas outras drogas psiquiátricas e que matam os pacientes, é o pacote completo que a psiquiatria lhes entrega.

Se pacientes agudamente perturbados precisam de algo para acalmá-los, os benzodiazepínicos são muito menos perigosos e até parecem funcionar melhor.[95] Quando perguntei aos pacientes se prefeririam uma benzo- diazepina ou um neuroléptico na próxima vez que desenvolvessem uma psicose e sentissem que precisavam de uma droga, todos disseram que prefeririam uma benzodiazepina. Por que então não é isso o que eles obtêm?

Pílulas da depressão

As pílulas da depressão são o garoto-propaganda da psiquiatria, os comprimidos que mais ouvimos falar, e os comprimidos mais usados, em alguns países por mais de 10% da população.

Como observado, é um dos segredos mais bem guardados da psiquiatria que os psiquiatras matam muitos pacientes com neurolépticos. Outro segredo bem guardado é que eles também matam muitos pacientes com pílulas da depressão, por exemplo, pacientes idosos que perdem o equilíbrio e quebram o seu quadril.[4,96]

Os psiquiatras lutaram muito para esconder a terrível verdade de que as pílulas da depressão duplicam o risco de suicídio, não apenas em crianças, mas também em adultos.[2,4,97-100] Os ensaios controlados por placebo são extremamente enganadores neste aspecto, e muito tem sido escrito sobre como as empresas farmacêuticas têm escondido pensamentos suicidas, comportamento suicida, tentativas de suicídio e suicídios em seus relatórios dos ensaios publicados, seja jogando os eventos para debaixo do tapete para que ninguém os veja, ou chamando-os de uma outra coisa.[2,4,101] Esta fraude maciça é rotineira nas empresas farmacêuticas. Eu dediquei uma grande parte à fraude em meu livro de psiquiatria de 2015 [4], e, portanto, vou mencionar aqui apenas alguns resultados de pesquisas recentes.

Meu grupo de pesquisa descobriu que, em comparação com placebo, as pílulas da depressão duplicam a ocorrência de eventos precursores definidos pela FDA para o suicídio e a violência em voluntários adultos saudáveis [97]; que elas aumentam 2-3 vezes a agressão em crianças e adolescentes [55], uma descoberta muito importante considerando os muitos tiroteios escolares em que os assassinos estavam a tomar pílulas da depressão; e que elas aumentam o risco de suicídio e violência em 4-5 vezes em mulheres de meia idade com incontinência urinária por estresse, julgadas pelos eventos precursores definidos pela FDA.98 Além disso, duas vezes mais mulheres experimentaram um evento psicótico central ou potencial.[98]

Os psiquiatras dispensam os resultados das pesquisas que vão contra os seus interesses. Eles também criticaram o nosso uso de eventos precursores, mas não há nada de errado com isso. O uso de eventos precursores para suicídio e violência é semelhante ao uso de fatores prognósticos para doenças cardíacas. Porque o fumo e a inatividade aumentam o risco de ataques cardíacos, é que recomendamos que as pessoas parem de fumar e comecem a se exercitar.

É cruel que a maioria dos líderes psiquiátricos diga – mesmo na TV102 nacional – que as pílulas da depressão podem ser dadas com segurança às crianças porque não houve um aumento estatisticamente significativo de suicídios nas pesquisas, apenas em pensamentos e comportamentos suicidas, como se não houvesse relação entre os dois.[4] Os psiquiatras recompensam as empresas por suas fraudes enquanto sacrificam as crianças. Todos sabemos que um suicídio começa com um pensamento suicida seguido de preparativos e uma ou mais tentativas.

Um psiquiatra americano que argumentou que o comportamento suicida não deveria contar porque é “um substituto não validado e inapropriado” se contradisse, como escreveu no mesmo artigo que, “A história de uma tentativa anterior de suicídio é um dos mais fortes preditores de suicídio completo”, e também escreveu que a taxa de suicídio é 30 vezes maior em tentativas anteriores do que sem tentativas.[103] Isso é uma dissonância cognitiva completa com consequências mortais para os nossos filhos.

Quando escrevi o meu livro de 2015, ficou claro para mim que os suicídios devem aumentar não apenas em crianças, mas também em adultos, mas que as muitas análises e relatórios eram confusos com alguns tendo encontrado isso enquanto que outros não.[4]

O cerne da questão é que muitas tentativas de suicídio e suicídios são deixados de fora nos relatórios. Em 2019, encontrei evidências adicionais disso, quando comparei uma publicação de ensaio [104] com o correspondente relatório de estudo clínico de 1008 páginas submetido aos reguladores de medicamentos.[105] Os autores do relatório publicado não mencionaram que duas das 48 crianças tentaram o suicídio com fluoxetina contra nenhuma das 48 crianças em placebo. O primeiro autor, Graham Emslie, atribuiu falsamente o financiamento do estudo ao Instituto Nacional de Saúde Mental dos EUA, mas os dados da FDA mostraram que o estudo havia sido patrocinado pelo fabricante da fluoxetina, Eli Lilly.[106]

Tentativas de suicídio e suicídios não são apenas ocultados durante o estudo. Na maioria das vezes, elas também são omitidas quando ocorrem logo após o término da fase aleatória [4]:

Ensaios sertralinos em adultos; n: número de suicídios e tentativas de suicídio; N: número de pacientes; acompanhamento: tempo após o término da fase aleatória; RR: relação de risco; CI: intervalo de confiança.

Quando a FDA fez uma meta-análise da sertralina usada em adultos (Tabela 30 em seu relatório),107 eles não encontraram um aumento no suicídio, as tentativa de suicídio, as automutilação combinados, a relação de risco 0,87 e o intervalo de confiança de 95% 0,31 a 2,48.

Quando a FDA fez uma meta-análise da sertralina usada em adultos (Tabela 30 em seu relatório),107 eles não encontraram um aumento no suicídio, as tentativa de suicídio, as automutilação combinados, a relação de risco 0,87 e o intervalo de confiança de 95% 0,31 a 2,48.

A própria meta-análise da Pfizer encontrou uma redução pela metade dos eventos suicidas quando todos os eventos que ocorreram mais de 24 horas após a fase aleatorizada finalizada terem sido omitidos.108 Entretanto, quando a Pfizer incluiu eventos que ocorreram até 30 dias depois, houve um aumento nos eventos suicidas de cerca de 50%.

Uma meta-análise de 2005 realizada por pesquisadores independentes usando dados do regulador de drogas do Reino Unido encontrou uma duplicação em suicídio ou automutilação, quando os eventos após 24 horas foram incluídos.[109] Esses pesquisadores observaram que as empresas haviam subnotificado o risco de suicídio em seus ensaios, e também descobriram que a automutilação não fatal e o suicídio foram seriamente subnotificados em comparação com os suicídios relatados.

Foi muito grande uma outra meta-análise dos ensaios realizada em 2005 por pesquisadores independentes, pois incluía todos os medicamentos (87.650 pacientes) e todas as idades.[110] Encontramos o dobro de tentativas de suicídio com drogas do que com placebo, odds ratio (que é o mesmo que razão de risco quando os eventos são raros) 2,28, 95% CI 1,14 a 4,55. Os investigadores relataram que muitas tentativas de suicídio devem ter sido perdidas. Alguns dos investigadores do estudo responderam que houve tentativas de suicídio não relatadas por eles, enquanto outros responderam que nem sequer as procuraram. Além disso, os eventos ocorridos logo após a interrupção do tratamento ativo não foram contados.

A razão pela qual é tão importante incluir eventos suicidas ocorridos após o término da fase aleatória é que eles refletem muito melhor o que acontece na vida real do que em um ensaio rigorosamente controlado, onde os investigadores motivam os pacientes a tomar cada dose do medicamento em estudo. Na vida real, os pacientes perdem doses porque se esquecem de tomar as pílulas indo para o trabalho, para a escola ou em uma viagem de fim de semana, ou que pegam umas férias das drogas porque as pílulas os impediriam de ter relações sexuais (veja abaixo).

É diferente de estudo para estudo o que acontece quando ele é concluído. Às vezes, os pacientes recebem tratamento ativo, às vezes apenas os pacientes tratados é que continuam com tratamento ativo, e às vezes não há tratamento.

Em 2019, dois pesquisadores europeus finalmente puseram um fim à negação feroz dos psiquiatras de que as pílulas da depressão também são perigosas para os adultos. Eles reanalisaram os dados da FDA e incluíram danos ocorridos durante o acompanhamento.[99] Eles foram criticados e publicaram análises adicionais.100 Como outros pesquisadores, eles descobriram que eventos suicidas haviam sido manipulados, por exemplo: “Dois suicídios registrados erroneamente no grupo placebo do programa de aprovação de paroxetina retirada”.100 Eles relataram o dobro de suicídios nos grupos ativos do que nos grupos placebo, odds ratio 2,48 (95% CI 1,13 a 5,44).

Não deveria haver mais debate sobre se as pílulas da depressão causam suicídios em todas as idades. Elas causam. Mesmo a FDA, que fez o máximo para proteger as empresas farmacêuticas que comercializam as pílulas da depressão,2,4 foi forçada a ceder quando admitiu em 2007, pelo menos indiretamente, que as pílulas da depressão podem causar suicídio em qualquer idade [4,111]:

“Todos os pacientes sendo tratados com antidepressivos para qualquer indicação devem ser monitorados apropriadamente e observados de perto quanto ao agravamento clínico, suicídio e mudanças incomuns de comportamento, especialmente durante os primeiros meses de um curso de terapia medicamentosa, ou em momentos de mudanças de dose, seja aumentando ou diminuindo. Os seguintes sintomas, ansiedade, agitação, ataques de pânico, insônia, irritabilidade, hostilidade, agressividade, impulsividade, acatisia (agitação psicomotora), hipomania e mania, têm sido relatados em pacientes adultos e pediátricos sendo tratados com antidepressivos … Famílias e cuidadores de pacientes devem ser aconselhados a procurar o aparecimento de tais sintomas no dia-a-dia, uma vez que as mudanças podem ser abruptas”.

A FDA finalmente admitiu que as pílulas da depressão podem causar loucura em todas as idades e que as drogas são muito perigosas – caso contrário, não seria necessário o monitoramento diário. É preciso dizer, entretanto, que o monitoramento diário é uma correção falsa de um problema das drogas mortais. As pessoas não podem ser monitoradas a cada minuto, e muitas se matam com meios violentos, por exemplo, enforcando-se, atirando-se de uma janela, se esfaqueando ou pulando na frente de um trem, quando para os seus entes queridos pareciam estar perfeitamente bem.[2,4]

Mas a negação organizada continua inabalável.4 Dois anos após o anúncio da FDA, o governo australiano declarou: “O termo suicídio abrange a ideação suicida (pensamentos sérios sobre tirar a própria vida), planos suicidas e tentativas de suicídio. As pessoas que experimentam a ideação suicida e fazem planos suicidas correm um risco maior de tentativas suicidas, e as pessoas que experimentam todas as formas de pensamentos e comportamentos suicidas correm um risco maior de completar o suicídio”.[112]

É verdade, mas por que situações de suicídio não incluem o próprio suicídio? Se você quer descobrir quão perigoso é o montanhismo, e você inclui ferimentos quando as pessoas têm pensamentos sérios sobre escalar montanhas e frequentar um centro de fitness, e ferimentos quando planejam escalar uma montanha e quando tentam fazer isso, você então excluiria as mortes devido a quedas? Claro que não, mas isto foi o que o governo australiano fez. Eles mostraram a prevalência vitalícia do suicídio, dividido em ideação suicida, plano suicida e tentativa de suicídio, mas não havia dados sobre suicídios.[112]

Há um longo caminho a percorrer. Em nossa revisão de 39 websites populares em 10 países, que realizamos em 2018, descobrimos que 25 afirmaram que as pílulas da depressão podem causar um aumento da ideação suicida, mas 23 (92%) deles continham informações incorretas, e apenas dois (5%) websites observaram que o risco de suicídio é aumentado em pessoas de todas as idades.[32]

As pílulas da depressão podem causar violência e homicídios.[2,4] Mas este também é um dos segredos bem guardados da psiquiatria. Particularmente nos EUA, psiquiatras e autoridades não dirão ao público se o perpetrador estava tomando uma pílula para a depressão. Pode levar muito tempo e envolver pedidos de Liberdade de Informação ou processos judiciais, antes que qualquer coisa seja revelada.

Demorou bastante tempo até que soubéssemos que o piloto aéreo alemão que levou um avião inteiro com ele quando se suicidou nos Alpes, e que o motorista belga de ônibus que matou muitas crianças ao jogar o seu ônibus contra um muro, também nos Alpes, estavam eles a tomar pílulas da depressão.

Apesar de suspeitarmos da subnotificação de sérios danos nos relatórios de estudos clínicos que examinamos – alguns resultados apareceram apenas em listas de pacientes individuais em apêndices, as quais tivemos para apenas 32 dos nossos 70 ensaios, e não tínhamos formulários de relato de caso em nenhum dos ensaios – encontramos eventos alarmantes, e que nunca se verá serem publicados em revistas médicas.[55] Aqui estão alguns exemplos:

Quatro mortes foram falsamente relatadas pela empresa, em todos os casos favorecendo o medicamento ativo.

Um paciente recebendo venlafaxina tentou suicídio por estrangulamento sem aviso prévio e morreu cinco dias depois no hospital. Embora a tentativa de suicídio tenha ocorrido no dia 21 dos 56 dias de tratamento aleatório, a morte foi chamada de evento pós-estudo, pois ocorreu no hospital e o tratamento havia sido interrompido por causa de uma tentativa de suicídio.

Embora as narrativas de pacientes ou as listas individuais de pacientes tenham mostrado que foram tentativas de suicídio, as 27 das 62 tentativas foram codificadas enquanto incapacidade emocional ou agravamento da depressão, que é o que se vê nas publicações, e não enquanto tentativas de suicídio.

Uma tentativa de suicídio (overdose intencional com paracetamol em um paciente com fluoxetina) foi descrita nas tabelas de eventos adversos como “enzimas hepáticas elevadas”, que é o que se obtém quando se bebe um pouco de álcool.

É de particular relevância para os muitos tiroteios escolares que os seguintes eventos para 11 pacientes com uma pílula para a depressão foram listados sob a rubrica agressão para as narrativas feitas pelos pacientes de eventos adversos graves: ameaça homicida, ideação homicida, agressão, abuso sexual, ameaça de levar uma arma para a escola, danos à propriedade, socos em artigos domésticos, agressão, ameaças verbalmente abusivas e agressivas, e beligerância.

Acatisia é um sentimento horrível de inquietação interior, que aumenta o risco de suicídio, violência e homicídio. Só podíamos identificar a acatisia se tivéssemos acesso aos termos na sua forma literal, mas mesmo assim descobrimos que, como a agressão, a acatisia era vista duas vezes mais frequentemente nas pílulas do que no placebo. Em três ensaios com sertralina onde tivemos acesso tanto aos termos literais como aos termos codificados preferidos, a acatisia foi codificada como “hipercinesia”, e o erro de codificação parecia ter prevalecido também nos ensaios com paroxetina, já que não encontramos um único caso de acatisia.

Para as drogas fluoxetina e duloxetina da Eli Lilly, comparamos os nossos achados com os relatórios resumidos de ensaios que estão disponíveis no site da empresa.

Na maioria dos casos, os eventos adversos só foram mostrados se ocorreram, por exemplo, em pelo menos 5% dos pacientes. Desta forma, as empresas podem evitar relatar muitos danos graves. Constatamos que os eventos suicidas e os danos que aumentam o risco de violência foram seriamente subnotificados:

Apenas 2 de 20 tentativas de suicídio (17 sob drogas, 3 sob placebo) foram documentadas. Nenhum dos 14 eventos de ideação suicida (11 contra 3) foi mencionado. Apenas 3 eventos de acatisia (15 contra 2) foram mencionados.

Acatisia também é vista com outras drogas psiquiátricas, por exemplo, os neurolépticos (veja abaixo). Acatisia vem do grego e significa incapacidade de ficar quieto. Os pacientes podem se comportar de forma agitada, que não podem controlar, e podem experimentar uma raiva insuportável, delírios e dissociação.[80] Eles podem andar sem parar, mexer nas cadeiras e torcer as mãos – que têm sido descritas como ações que refletem um tormento interior.[1] A acatisia não precisa ter sintomas visíveis, porque pode ser uma extrema ansiedade e agitação interior, que é como este dano é descrito nas informações do produto para Zyprexa. Em um estudo, 79% dos pacientes mentalmente doentes que haviam tentado se matar sofriam de acatisia.[1] Outro estudo relatou que a metade de todas as brigas em uma enfermaria psiquiátrica estavam relacionadas à acatisia,[5,113] e um terceiro estudo descobriu que doses moderadas a altas de haloperidol, um neuroléptico, tornou metade dos pacientes marcadamente mais agressivos, às vezes a ponto de querer matar os seus psiquiatras.[1]

Como as pílulas da depressão têm efeitos puramente sintomáticos e muitos danos, é altamente relevante descobrir o que os pacientes pensam sobre elas quando pesam os benefícios contra os danos. Os pacientes fazem isso quando decidem se devem continuar em um ensaio até o final ou se devem desistir dele.

Foi um trabalho enorme estudar as desistências nos ensaios controlados por placebo. Incluímos 71 relatórios de estudos clínicos que tínhamos obtido das agências médicas europeias e britânicas, com informações sobre 73 ensaios e 18.426 pacientes. Ninguém antes, exceto o meu grupo de pesquisa, jamais havia lido as 67.319 páginas sobre esses ensaios, que equivalem a 7 metros se empilhadas. Mas valeu bem a pena o esforço; 12% a mais de pacientes abandonaram o estudo enquanto consumiam drogas do que enquanto consumiam placebo.[114]

Este é um resultado terrivelmente importante. A visão dos psiquiatras é que as pílulas da depressão fazem mais bem do que mal [4] e a visão dos pacientes é a oposta. Os pacientes preferiram placebo, embora alguns deles tenham sido prejudicados pelos efeitos da interrupção abrupta. Isso significa que as drogas são ainda piores do que as encontradas nos ensaios com interrupção abrupta.

Como tivemos acesso a dados detalhados, pudemos incluir pacientes em nossas análises que os investigadores haviam excluído, por exemplo, porque algumas medições não haviam sido feitas. Nosso resultado é único e confiável, em contraste com as análises anteriores que utilizavam, em sua maioria, dados publicados. Elas não conseguiram encontrar mais desistências de medicamentos do que de placebo;[114] por exemplo, uma grande revisão de 40 ensaios (6391 pacientes), quando a paroxetina foi comparada com o placebo, relatou que as desistências foram as mesmas (risco relativo de 0,99).

Em seguida, decidimos olhar para a qualidade de vida nessas mesmas pesquisas. Tendo em vista o nosso resultado para as desistências; o pequeno benefício das pílulas da depressão não tem nenhuma relevância para os pacientes; e com as muitas pílulas e os frequentes danos, esperávamos que a qualidade de vida fosse pior nas pílulas do que no placebo.

Éramos talvez um pouco ingênuos, porque agora tínhamos chegado muito perto dos segredos das pílulas da depressão. O que encontramos – ou melhor, não encontramos – foi chocante.[115] O relato da qualidade de vida relacionada à saúde era praticamente inexistente. Em cinco ensaios, não ficou claro qual o instrumento utilizado e nenhum resultado estava disponível. Incluímos 15 ensaios (4.717 pacientes e 19.015 páginas de relatórios de estudo), uma quantidade substancial de dados sobre os quais basear as conclusões. Entretanto, 9 dos 15 relatórios de ensaios clínicos apresentavam relatórios seletivos e, nos registros online das empresas, havia relatórios seletivos para todos os 15 ensaios. Recebemos 20 publicações da Eli Lilly e recuperamos 6 do registro da GlaxoSmithKline. Havia relatórios seletivos em 24 das 26 publicações. Apesar desse extenso relatório seletivo, encontramos apenas pequenas diferenças entre o medicamento e o placebo.

Isto foi mais do que um bloqueio de estrada; foi sabotagem. As empresas são obrigadas a garantir que o que submetem às agências reguladoras de medicamentos para obter a aprovação para a comercialização seja um relato honesto do que aconteceu, e que dados ou informações importantes não foram deixados de fora. Nós nos perguntamos por que as agências reguladoras de medicamentos não haviam solicitado às empresas os dados em falta.

As pílulas que destroem a sua vida sexual são chamadas de pílulas da felicidade

No mundo de cabeça para baixo da psiquiatria, as pílulas que destroem a sua vida sexual são chamadas de pílulas da felicidade. Metade dos pacientes que tiveram uma vida sexual normal antes de começar a tomar uma pílula para a depressão terão a sua vida sexual perturbada ou impossibilitada.[4,116] Os distúrbios sexuais podem se tornar permanentes e quando os pacientes descobrem que nunca mais poderão ter relações sexuais, por exemplo por causa da impotência, alguns se matam.[117,118] Quando dei uma palestra para psiquiatras infantis australianos em 2015, um deles disse conhecer três adolescentes que tomavam pílulas da depressão e que tinham tentado o suicídio porque não conseguiram ter uma ereção na primeira vez que tentaram ter relações sexuais.

É tão cruel. E ainda assim, a negação profissional é generalizada. Os pacientes são frequentemente humilhados ou ignorados pelos seus médicos que se recusam a acreditar neles. Alguns pacientes são informados de que tais complicações ao tomar as pílulas da depressão são impossíveis, e outros são colocados em neurolépticos depois de terem sido informados de que seu problema é psicossomático.[118]

Um paciente que havia enviado alguns links para estudos e revisões sobre disfunções sexuais pós-ISRS recebeu esta resposta: “Se você deseja ter tal ‘síndrome’ continue o que você está fazendo… leia estudos e revisões obscuras em bancos de dados obscuros e eu posso garantir que você terá isso até o fim da sua vida”!

De longe, a maioria dos pacientes que tomam uma pílula para a depressão sentirá que algo mudou em seus genitais, e muitos reclamam que muito tempo depois de terem saído das pílulas, as suas emoções continuam adormecidas; eles também deixam de se importar com a sua própria vida ou a das outras pessoas, como faziam antes das pílulas.

O professor de psiquiatria David Healy me disse que alguns pacientes podem esfregar uma pasta de pimenta em seus genitais sem nada sentir. Em seu trabalho como perito, ele tem visto dados que ninguém fora da indústria farmacêutica jamais viu, que são lacrados assim que a empresa no tribunal faz um acordo com as vítimas. Healy descreveu que, em alguns ensaios inéditos da fase 1, que são realizados antes de um medicamento ser testado em pacientes, mais da metade dos voluntários saudáveis teve disfunção sexual grave que, em alguns casos, durou após a interrupção do tratamento.[119]

O entorpecimento dos genitais é usado na comercialização. A pílula de depressão Priligy (dapoxetina) foi aprovada na União Europeia para tratar a ejaculação precoce.

É interessante contrastar isto com as informações fornecidas nas bulas, por exemplo, a do Prozac (fluoxetina).[120] Desde o início, elas colocam a culpa no paciente e não na droga: “mudanças no desejo sexual, no desempenho e na satisfação sexual frequentemente ocorrem como manifestações de um transtorno psiquiátrico”. Assim, um cientista da FDA descobriu que Smith-Kline Beecham tinha escondido problemas sexuais com a paroxetina ao culpar os pacientes, por exemplo, a anorgasmia feminina foi codificada como “Transtorno Genital Feminino”.[121]

Healy enviou uma petição a Guido Rasi, diretor da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), em junho de 2019, assinada por um grande grupo de clínicos e pesquisadores. A EMA indicou que pediria às empresas que mencionassem as disfunções sexuais persistentes nas bulas das pílulas da depressão. Seis meses mais tarde, Healy enviou uma nova carta à Rasi declarando que as agências de medicamentos haviam respondido que estas condições poderiam ser decorrentes da doença e não do tratamento. Ele acrescentou: “A melancolia, que é muito rara, pode levar a uma diminuição da libido, mas o tipo de depressão para a qual os ISRSs são prescritos não diminui a libido. De fato, assim como as pessoas se consolam comendo quando estão ‘nervosas’, assim também muitas vezes têm mais sexo na tentativa de lidar com a sua ‘depressão'”.

Em sua bula [120], Eli Lilly afirma que, “algumas evidências sugerem que os ISRSs podem causar tais experiências sexuais desagradáveis”. Não é uma evidência. Quando se olha para todas as evidências, fica muito claro que estas drogas arruínam a vida sexual das pessoas.

O modo de negação da Lilly continua: “Estimativas confiáveis da incidência e da gravidade de experiências incômodas envolvendo desejo sexual, desempenho e satisfação são difíceis de se obter, contudo, em parte porque pacientes e médicos podem relutar em discuti-las”. Já que temos essas evidências, qual é então o problema que a Lilly tem em reconhecer o que aparece?

Nos ensaios clínicos da Lilly[120],”a diminuição da libido foi o único efeito secundário sexual relatado por pelo menos 2% dos pacientes que tomavam fluoxetina (4% de fluoxetina, <1% de placebo)”. Se você não perguntar, você não verá os problemas. Em um estudo cuidadosamente conduzido, 57% das 1022 pessoas que tiveram uma vida sexual normal antes de tomar uma pílula de depressão experimentaram diminuição da libido; 57% atrasaram o orgasmo ou a ejaculação; 46% não tiveram orgasmo ou ejaculação; e 31% tiveram disfunção erétil ou diminuíram a lubrificação vaginal.[116] Não há nada sobre isso na bula de Lilly, além de: “Em mulheres tomando fluoxetina houve relatos espontâneos de disfunção orgásmica, incluindo anorgasmos. Não há estudos adequados e bem controlados examinando a disfunção sexual com o tratamento com fluoxetina. Os sintomas de disfunção sexual ocasionalmente persistem após a interrupção do tratamento com fluoxetina”.

Algumas bulas são mais verdadeiras, por exemplo, para a venlafaxina:[122] diminuição da libido 2%, ejaculação anormal/orgasmo 12%, impotência 6%, e perturbação do orgasmo 2%. Mas isto ainda está longe de ser verdade.

- Se você se sentir deprimido, não vá ao seu médico, que muito provavelmente irá prescrever uma pílula da depressão para você.

- Nunca aceite tratamento com uma pílula da depressão. É provável que isso torne a sua vida mais miserável.

- Não acredite em nada que os médicos lhe digam sobre as pílulas da depressão. É muito provável que esteja

- As pílulas da depressão são perigosas. Elas aumentam o risco de suicídio, violência e homicídio em todas as idades.

- As pílulas da depressão podem destruir a sua vida sexual, e no pior dos casos permanentemente.

Capítulo 2. A psiquiatria é baseada em evidências?

1 Whitaker R. Mad in America: bad science, bad medicine, and the enduring mistreatment

of the mentally ill. Cambridge: Perseus Books Group; 2002.

2 Healy D. Let them eat Prozac. New York: New York University Press; 2004.

3 Whitaker R. Anatomy of an epidemic, 2nd edition. New York: Broadway Paperbacks;

2015.

4 Gøtzsche PC. Deadly psychiatry and organised denial. Copenhagen: People’s Press;

2015.

5 Medawar C. The antidepressant web – marketing depression and making medicines

work. Int J Risk & Saf Med 1997;10:75-126.

6 Caplan PJ. They say you’re crazy: how the world’s most powerful psychiatrists

decide who’s normal. Jackson: Da Capo Press; 1995.

215

7 Breggin PR. Brain-disabling treatments in psychiatry: drugs, electroshock, and the

psychopharmaceutical complex. New York: Springer; 2008.

8 Kirsch I. The Emperor’s new drugs: exploding the antidepressant myth. New York:

Basic Books; 2009.

9 Moncrieff J. The bitterest pills. Basingstoke: Palgrave Macmillan; 2013.

10 Davies J, ed. The sedated society. London: Palgrave Macmillan; 2017.

11 McLaren N. Anxiety, the inside story. How biological psychiatry got it wrong.

Ann Arbor: Future Psychiatry Press; 2018.

12 Sharfstein S. Big Pharma and American psychiatry: The good, the bad and the

ugly. Psychiatric News 2005;40:3.

13 Angermeyer MC, Holzinger A, Carta MG, et al. Biogenetic explanations and

public acceptance of mental illness: systematic review of population studies. Br J

Psychiatry 2011;199:367–72.

14 Read J, Haslam N, Magliano L. Prejudice, stigma and “schizophrenia:” the role of

bio-genetic ideology. In: Models of Madness. (John Read and JacquiDillon,

eds.). London: Routledge, 2013.

15 Read J, Haslam N, Sayce L, et al. Prejudice and schizophrenia: a review of the

“mental illness is an illness like any other” approach. Acta Psychiatr Scand

2006;114:303-18.

16 Kvaale EP, Haslam N, Gottdiener WH. The ‘side effects’ of medicalization: a

meta-analytic review of how biogenetic explanations affect stigma. Clin Psychol

Rev 2013;33:782–94.

17 Lebowitz MS, Ahn WK. Effects of biological explanations for mental disorders on

clinicians’ empathy. Proc Natl Acad Sci USA 2014;111:17786-90.

18 Davies J. Cracked: why psychiatry is doing more harm than good. London: Icon

Books; 2013.

19 Kirk SA, Kutchins H. The selling of DSM: the rhetoric of science in psychiatry.

New York: Aldine de Gruyter; 1992.

20 Williams JB, Gibbon M, First MB, et al. The Structured Clinical Interview for

DSM-III-R (SCID). II. Multisite test-retest reliability. Arch Gen Psychiatry

1992;49:630-6.

21 Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from

WHO Composite International Diagnostic Interview; 2003.

22 Pedersen AT. En psykiatrisk diagnose hænger ved resten af livet. PsykiatriAvisen

2019; Jan 18. https://www.psykiatriavisen.dk/2019/01/18/en-psykiatriskdiagnose-

haenger-ved-resten-af-livet/.

23 Frandsen P. Et anker af flamingo: Det, vi glemmer, gemmer vi i hjertet. Odense:

Mellemgaard; 2019.

24 Pedersen AT. Diagnosing Psychiatry.

https://vimeo.com/ondemand/diagnosingpsychiatryen.

216

25 Breggin P. The most dangerous thing you will ever do. Mad in America 2020;

March 2. https://www.madinamerica.com/2020/03/dangerous-thing-psychiatrist/.

26 Biederman J, Faraone S, Mick E, et al. Attention-deficit hyperactivity disorder and

juvenile mania: an overlooked comorbidity? J Am Acad Child Adolesc

Psychiatry 1996;35:997-1008.

27 Moreno C, Laje G, Blanco C, Jiang H, Schmidt AB, Olfson M. National trends in

the outpatient diagnosis and treatment of bipolar disorder in youth. Arch Gen

Psychiatry 2007;64:1032-9.

28 Gøtzsche PC. Psychopharmacology is not evidence-based medicine. In: James D

(ed.). The sedated society. The causes and harms of our psychiatric drug

epidemic. London: Palgrave Macmillan; 2017.

29 Varese F, Smeets F, Drukker M, Lieverse R, Lataster T, Viechtbauer W, et al.

Childhood adversities increase the risk of psychosis: a meta-analysis of patientcontrol,

prospective- and cross-sectional cohort studies. Schizophr Bull

2012;38:661-71.

30 Shevlin M, Houston JE, Dorahy MJ, Adamson G. Cumulative traumas and

psychosis: an analysis of the national comorbidity survey and the British

Psychiatric Morbidity Survey. Schizophr Bull 2008;34:193-9.

31 Kingdon D, Sharma T, Hart D and the Schizophrenia Subgroup of the Royal

College of Psychiatrists’ Changing Mind Campaign. What attitudes do

psychiatrists hold towards people with mental illness? Psychiatric Bulletin

2004;28:401-6.

32 Demasi M, Gøtzsche PC. Presentation of benefits and harms of antidepressants on

websites: cross sectional study. Int J Risk Saf Med 2020;31:53-65.

33 Kessing L, Hansen HV, Demyttenaere K, et al. Depressive and bipolar disorders:

patients’ attitudes and beliefs towards depression and antidepressants. Psychological

Medicine 2005;35:1205-13.

34 Christensen AS. DR2 undersøger Danmark på piller. 2013; Mar 20.

https://www.dr.dk/presse/dr2-undersoeger-danmark-paa-piller.

35 Ditzel EE. Psykiatri-professor om DR-historier: ”Skræmmekampagne der kan

koste liv.” Journalisten 2013; Apr 11. https://journalisten.dk/psykiatri-professorom-

dr-historier-skraemmekampagne-der-kan-koste-liv/.

36 Gøtzsche PC. Death of a whistleblower and Cochrane’s moral collapse. Copenhagen:

People’s Press; 2019.

37 Sterll B. Den psykiatriske epidemi. Psykolognyt 2013;20:8-11.

38 Gøtzsche PC. Psychiatry gone astray. 2014; Jan 21. https://davidhealy.org/psychiatry-

gone-astray/.

39 Rasmussen LI. Industriens markedsføring er meget, meget effektiv. Den har fået

lægerne til at tro på, at eksempelvis antidepressiva er effektive lægemidler. Det

er de overhovedet ikke. Politiken 2015; Aug 30:PS 8-9.

217

40 Schultz J. Peter Gøtzsche melder psykiater til Lægeetisk Nævn. Dagens Medicin

2015; Oct 2. http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/psykiatri/gotzsche-melderpsykiater-

til-lageetisk-navn/.

41 Psykiatrifonden. Depression er en folkesygdom – især for kvinder. 2017; Jan 31.

http://www.psykiatrifonden.dk/viden/gode-raad-ogtemaer/

depression/depression-er-en-folkesygdom.aspx.

42 Kessing LV. Depression, hvordan virker medicin. Patienthåndbogen 2015; July 5.

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/laegemidle

r/depression-hvordan-virker-medicin/.

43 Videbech P. SSRI, antidepressivum. Patienthåndbogen 2015; July 23.

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/laegemidle

r/ssri-antidepressivum/.

44 Scheuer SR. Studerende: Antidepressiv medicin er ikke løsningen på sjælelige

problemer. Kristeligt Dagblad 2018; Mar 19.

45 Christensen DC. Dear Luise: a story of power and powerlessness in Denmark’s

psychiatric care system. Portland: Jorvik Press; 2012.

46 Angoa-Pérez M, Kane MJ, Briggs DI. et al. Mice genetically depleted of brain

serotonin do not display a depression-like behavioral phenotype. ACS Chem

Neurosci 2014;5:908-19.

47 Hindmarch I. Expanding the horizons of depression: beyond the monoamine

hypothesis. Hum Psychopharmacol 2001;16:203-218.

48 Castrén E. Is mood chemistry? Nat Rev Neurosci 2005;6:241-6.

49 Gøtzsche PC, Dinnage O. What have antidepressants been tested for? A

systematic review. Int J Risk Saf Med 2020;31:157-63.

50 Hyman SE, Nestler EJ. Initiation and adaptation: a paradigm for understanding

psychotropic drug action. Am J Psychiatry 1996;153:151-62.

51 Gøtzsche PC. Medicamentos mortais e crime organizado. Porto Alegre: Bookman;

2016.

52 Moncrieff J, Cohen D. Do antidepressants cure or create abnormal brain states?

PLoS Med 2006;3:e240.

53 Hamilton M. A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiat

1960;23:56-62.

54 Gøtzsche PC. Survival in an overmedicated world: look up the evidence yourself.

Copenhagen: People’s Press; 2019.

55 Sharma T, Guski LS, Freund N, Gøtzsche PC. Suicidality and aggression during

antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses based on clinical

study reports. BMJ 2016;352:i65.

56 Breggin P. Psychiatric drug withdrawal: A guide for prescribers, therapists,

patients and their families. New York: Springer; 2012.

218

57 Davies J, Read J. A systematic review into the incidence, severity and duration of

antidepressant withdrawal effects: Are guidelines evidence-based? Addict Behav

2019;97:111-21.

58 Danborg PB, Gøtzsche PC. Benefits and harms of antipsychotic drugs in drugnaïve

patients with psychosis: A systematic review. Int J Risk Saf Med

2019;30:193-201.

59 Francey SM, O’Donoghue B, Nelson B, Graham J, Baldwin L, Yuen HP, et al.

Psychosocial intervention with or without antipsychotic medication for first

episode psychosis: a randomized noninferiority clinical trial. Schizophr Bull

Open 2020; Mar 20. https://doi.org/10.1093/schizbullopen/sgaa015.

60 Bola J, Kao D, Soydan H, et al. Antipsychotic medication for early episode

schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2011;6:CD006374.

61 Demasi M. Cochrane – A sinking ship? BMJ 2018; 16 Sept.https://blogs.bmj.com/

bmjebmspotlight/2018/09/16/cochrane-a-sinking-ship/.

62 Leucht S, Tardy M, Komossa K, et al. Antipsychotic drugs versus placebo for

relapse prevention in schizophrenia: a systematic review and meta-analysis.

Lancet 2012;379:2063-71.

63 Wunderink L, Nieboer RM, Wiersma D, et al. Recovery in remitted first-episode

psychosis at 7 years of follow-up of an early dose reduction/discontinuation or

maintenance treatment strategy: long-term follow-up of a 2-year randomized

clinical trial. JAMA Psychiatry 2013;70:913-20.

64 Hui CLM, Honer WG, Lee EHM, Chang WC, Chan SKW, Chen ESM, et al.

Long-term effects of discontinuation from antipsychotic maintenance following

first-episode schizophrenia and related disorders: a 10 year follow-up of a

randomised, double-blind trial. Lancet Psychiatry 2018;5:432-42.

65 Chen EY, Hui CL, Lam MM, Chiu CP, Law CW, Chung DW, et al. Maintenance

treatment with quetiapine versus discontinuation after one year of treatment in

patients with remitted first episode psychosis: randomised controlled trial. BMJ

2010;341:c4024.

66 Whitaker R. Lure of riches fuels testing. Boston Globe 1998; Nov 17.

67 Cole JO. Phenothiazine treatment in acute schizophrenia; effectiveness: the

National Institute of Mental Health Psychopharmacology Service Center Collaborative

Study Group. Arch Gen Psychiatry 1964;10:246-61.

68 Leucht S, Kane JM, Etschel E, et al. Linking the PANSS, BPRS, and CGI: clinical

implications. Neuropsychopharmacology 2006;31:2318-25.

69 Khin NA, Chen YF, Yang Y, et al. Exploratory analyses of efficacy data from

schizophrenia trials in support of new drug applications submitted to the US

Food and Drug Administration. J Clin Psychiatry 2012;73:856–64.

70 Leucht S, Fennema H, Engel R, et al. What does the HAMD mean? J Affect

Disord 2013;148:243-8.

219

71 Jakobsen JC, Katakam KK, Schou A, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors

versus placebo in patients with major depressive disorder. A systematic review

with meta-analysis and Trial Sequential Analysis. BMC Psychiatry 2017;17:58.

72 Cipriani A, Zhou X, Del Giovane C, Hetrick SE, Qin B, Whittington C, et al.

Comparative efficacy and tolerability of antidepressants for major depressive

disorder in children and adolescents: a network meta-analysis. Lancet

2016;388:881-90.

73 Kirsch I, Deacon BJ, Huedo-Medina TB, et al. Initial severity and antidepressant

benefits: A meta-analysis of data submitted to the Food and Drug

Administration. PLoS Med 2008;5:e45.

74 Fournier JC, DeRubeis RJ, Hollon SD, et al. Antidepressant drug effects and

depression severity: a patient-level meta-analysis. JAMA 2010;303:47-53.

75 Gøtzsche PC, Gøtzsche PK. Cognitive behavioural therapy halves the risk of

repeated suicide attempts: systematic review. J R Soc Med 2017;110:404-10.

76 Moncrieff J, Wessely S, Hardy R. Active placebos versus antidepressants for

depression. Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD003012.

77 Moncrieff J. The myth of the chemical cure. Basingstoke: Palgrave Macmillan;

2008.

78 Michelson D, Fava M, Amsterdam J, et al. Interruption of selective serotonin

reuptake inhibitor treatment. Double-blind, placebo-controlled trial. Br J

Psychiatry 2000;176:363-8.

79 Rosenbaum JF, Fava M, Hoog SL, et al. Selective serotonin reuptake inhibitor discontinuation

syndrome: a randomised clinical trial. Biol Psychiatry 1998;44:77-

87.

80 Breggin P. Medication madness. New York: St. Martin’s Griffin; 2008.

81 Hughes S, Cohen D, Jaggi R. Differences in reporting serious adverse events in

industry sponsored clinical trial registries and journal articles on antidepressant

and antipsychotic drugs: a cross-sectional study. BMJ Open 2014;4:e005535.

82 Schneider LS, Dagerman KS, Insel P. Risk of death with atypical antipsychotic

drug treatment for dementia: meta-analysis of randomized placebo-controlled

trials. JAMA 2005;294:1934–43.

83 FDA. Alert for Healthcare Professionals: Risperidone (marketed as Risperdal).

2006; Sept https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/

ucm152291.htm. Link inactive, as the issue has

been described in the risperidone package insert: https://www.accessdata.fda.

gov/drugsatfda_docs/label/2009/020272s056,020588s044,021346s033,021444s0

3lbl.pdf.

84 Hjorthøj C, Stürup AE, McGrath JJ, Nordentoft M. Years of potential life lost and

life expectancy in schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Lancet

Psychiatry 2017;4:295-301.

220

85 Gøtzsche PC. Psychiatry ignores an elephant in the room. Mad in America 2017;

Sept 21. https://www.madinamerica.com/2017/09/psychiatry-ignores-elephantroom/.

86 Hegelstad WT, Larsen TK, Auestad B, et al. Long-term follow-up of the TIPS

early detection in psychosis study: effects on 10-year outcome. Am J Psychiatry

2012;169:374-80.

87 Melle I, Olav Johannesen J, Haahr UH, et al. Causes and predictors of premature

death in first-episode schizophrenia spectrum disorders. World Psychiatry

2017;16:217-8.

88 Chung DT, Ryan CJ, Hadzi-Pavlovic D, et al. Suicide rates after discharge from

psychiatric facilities: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry

2017;74:694-702.

89 Hjorthøj CR, Madsen T, Agerbo E et al. Risk of suicide according to level of

psychiatric treatment: a nationwide nested case-control study. Soc Psychiatry

Psychiatr Epidemiol 2014;49:1357–65.

90 Large MM, Ryan CJ. Disturbing findings about the risk of suicide and psychiatric

hospitals. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2014;49:1353–5.

91 Brown S. Excess mortality of schizophrenia. A meta-analysis. Br J Psychiatry

1997;171:502-8.

92 Wils RS, Gotfredsen DR, Hjorthøj C, et al. Antipsychotic medication and

remission of psychotic symptoms 10 years after a first-episode psychosis.

Schizophr Res 2017;182:42-8.

93 Forskningsrådet. Tilgjengeliggjøring av forskningsdata. 2017; Dec. ISBN 978-82-

12-03653-6.

94 Gøtzsche PC. Does long term use of psychiatric drugs cause more harm than

good? BMJ 2015;350:h2435.

95 Dold M, Li C, Tardy M, et al. Benzodiazepines for schizophrenia. Cochrane

Database Syst Rev 2012;11:CD006391.

96 Coupland C, Dhiman P, Morriss R, et al. Antidepressant use and risk of adverse

outcomes in older people: population based cohort study. BMJ 2011;343:d4551.

97 Bielefeldt AØ, Danborg PB, Gøtzsche PC. Precursors to suicidality and violence

on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers. J R

Soc Med 2016;109:381-92.

98 Maund E, Guski LS, Gøtzsche PC. Considering benefits and harms of duloxetine

for treatment of stress urinary incontinence: a meta-analysis of clinical study

reports. CMAJ 2017;189:E194-203.

99 Hengartner MP, Plöderl M. Newer-generation antidepressants and suicide risk in

randomized controlled trials: a re-analysis of the FDA database. Psychother

Psychosom 2019;88:247-8.

221

100 Hengartner MP, Plöderl M. Reply to the Letter to the Editor: “Newer-Generation

Antidepressants and Suicide Risk: Thoughts on Hengartner and Plöderl’s Re-

Analysis.” Psychother Psychosom 2019;88:373-4.

101 Le Noury J, Nardo JM, Healy D, Jureidini J, Raven M, Tufanaru C, Abi-Jaoude

E. Restoring Study 329: efficacy and harms of paroxetine and imipramine in

treatment of major depression in adolescence. BMJ 2015;351:h4320.

102 Lars Kessing i Aftenshowet. DR1 2013; Apr 15.

103 Klein DF. The flawed basis for FDA post-marketing safety decisions: the

example of anti-depressants and children. Neuropsychopharmacology

2006;31:689–99.

104 Emslie GJ, Rush AJ, Weinberg WA, et al. Rintelmann J. A double-blind,

randomized, placebo-controlled trial of fluoxetine in children and adolescents

with depression. Arch Gen Psychiatry 1997;54:1031-7.

105 Eli Lilly and Company. Protocol B1Y-MC-X065. Clinical study main report:

Fluoxetine versus placebo in the acute treatment of major depressive disorder in

children and adolescents. 2000; Aug 8.

106 Jureidini JN, Doecke CJ, Mansfield PR, Haby MM, Menkes DB, Tonkin AL.

Efficacy and safety of antidepressants for children and adolescents. BMJ

2004;328:879-83.

107 Laughren TP. Overview for December 13 Meeting of Psychopharmacologic

Drugs Advisory Committee (PDAC). 2006; Nov 16.

www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/ briefing/2006-4272b1-01-FDA.pdf.

108 Vanderburg DG, Batzar E, Fogel I, et al. A pooled analysis of suicidality in

double-blind, placebo-controlled studies of sertraline in adults. J Clin Psychiatry

2009;70:674-83.

109 Gunnell D, Saperia J, Ashby D. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)

and suicide in adults: meta-analysis of drug company data from placebo

controlled, randomised controlled trials submitted to the MHRA’s safety review.

BMJ 2005;330:385.

110 Fergusson D, Doucette S, Glass KC, et al. Association between suicide attempts

and selective serotonin reuptake inhibitors: systematic review of randomised

controlled trials. BMJ 2005;330:396.

111 FDA. Antidepressant use in children, adolescents, and adults. http://www.fda.

gov/drugs/drugsafety/informationbydrugclass/ucm096273.htm.

112 Australian Government, Department of Health. The mental health of Australians.

2009 May. https://www1.health.gov.au/internet/publications/publishing.nsf/Content/

mental-pubs-m-mhaust2-toc~mental-pubs-m-mhaust2-hig~mental-pubs-mmhaust2-

hig-sui.

113 Crowner ML, Douyon R, Convit A, Gaztanaga P, Volavka J, Bakall R. Akathisia

and violence. Psychopharmacol Bull 1990;26:115-7.

222

114 Sharma T, Guski LS, Freund N, Meng DM, Gøtzsche PC. Drop-out rates in

placebo-controlled trials of antidepressant drugs: A systematic review and metaanalysis

based on clinical study reports. Int J Risk Saf Med 2019;30:217-32.

115 Paludan-Müller AS, Sharma T, Rasmussen K, Gøtzsche PC. Extensive selective

reporting of quality of life in clinical study reports and publications of placebocontrolled

trials of antidepressants. Int J Risk Saf Med 2020 (in press).

116 Montejo A, Llorca G, Izquierdo J, et al. Incidence of sexual dysfunction

associated with antidepressant agents: a prospective multicenter study of 1022

outpatients. Spanish Working Group for the study of psychotropic-related sexual

dysfunction. J Clin Psychiatry 2001;62 (suppl 3):10–21.

117 Healy D, Le Noury J, Mangin D. Enduring sexual dysfunction after treatment

with antidepressants, 5α-reductase inhibitors and isotretinoin: 300 cases. Int J

Risk Saf Med 2018;29:125-34.

118 Healy D, Le Noury J, Mangin D. Post-SSRI sexual dysfunction: Patient experiences

of engagement with healthcare professionals. Int J Risk Saf Med

2019;30:167-78.

119 Healy D. Antidepressants and sexual dysfunction: a history. J R Soc Med

2020;113:133-5.

120 FDA package insert for Prozac. Accessed 14 March 2020. https://pi.lilly.com/

us/prozac.pdf.

121 Medawar C, Hardon A. Medicines out of Control? Antidepressants and the

conspiracy of goodwill. Netherlands: Aksant Academic Publishers; 2004.

122 FDA package insert for Effexor. Accessed 4 Jan 2020. https://www.accessdata.

fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/020151s051lbl.pdf.

123 FDA package insert for Lithobid. Accessed 12 March 2020. https://www.

accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/018027s059lbl.pdf.

124 Cipriani A, Hawton K, Stockton S, et al. Lithium in the prevention of suicide in

mood disorders: updated systematic review and meta-analysis. BMJ

2013;346:f3646.

125 Börjesson J, Gøtzsche PC. Effect of lithium on suicide and mortality in mood

disorders: A systematic review. Int J Risk Saf Med 2019;30:155-66.

126 FDA package insert for Neurontin. Accessed 4 Jan 2020. https://www.

accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/020235s064_020882s047_02112

9s046lbl.pdf.

127 Ghaemi SN. The failure to know what isn’t known: negative publication bias

with lamotrigine and a glimpse inside peer review. Evid Based Ment Health

2009;12:65-8.

128 Weingart SN, Wilson RM, Gibberd RW, et al. Epidemiology of medical error.

BMJ 2000;320:774–7.

129 Starfield B. Is US health really the best in the world? JAMA 2000;284:483–5.

223

130 Lazarou J, Pomeranz BH, Corey PN. Incidence of adverse drug reactions in

hospitalized patients: a meta-analysis of prospective studies. JAMA

1998;279:1200–5.

131 Ebbesen J, Buajordet I, Erikssen J, et al. Drug-related deaths in a department of

internal medicine. Arch Intern Med 2001;161:2317–23.

132 Pirmohamed M, James S, Meakin S, et al. Adverse drug reactions as cause of admission

to hospital: prospective analysis of 18 820 patients. BMJ 2004;329:15-9.

133 van der Hooft CS, Sturkenboom MC, van Grootheest K, et al. Adverse drug

reaction-related hospitalisations: a nationwide study in The Netherlands. Drug

Saf 2006;29:161-8.

134 Landrigan CP, Parry GJ, Bones CB, et al. Temporal trends in rates of patient

harm resulting from medical care. N Engl J Med 2010;363:2124-34.

135 James JTA. A new, evidence-based estimate of patient harms associated with