É como se eu fosse um pinguim, um pinguim que passou sua vida em um bloco de gelo; à minha volta só o mar inóspito, até onde a vista alcança, por todos os lados. Eventual e estupidamente, num dia que deveria ter sido um dia qualquer, neste dia eu caí. Caí; estou ali entregue ao mar e suas ondas, vejo logo ali meu querido bloco de gelo, próximo, tão próximo – mas eu não consigo alcançar, e não consigo subir, e não consigo voltar. Então eu fico ali, à deriva, passo dois dias que são uma vida toda lutando como posso para não afundar, cada minuto uma vida conforme eu luto por minha vida, vida que parece só poder voltar a ser minha se eu puder voltar ao meu bloco de gelo, ele o tempo todo ali, ostentoso, indiferente, enorme, frio como sempre.

É como se eu fosse um pinguim, um pinguim que passou sua vida em um bloco de gelo; à minha volta só o mar inóspito, até onde a vista alcança, por todos os lados. Eventual e estupidamente, num dia que deveria ter sido um dia qualquer, neste dia eu caí. Caí; estou ali entregue ao mar e suas ondas, vejo logo ali meu querido bloco de gelo, próximo, tão próximo – mas eu não consigo alcançar, e não consigo subir, e não consigo voltar. Então eu fico ali, à deriva, passo dois dias que são uma vida toda lutando como posso para não afundar, cada minuto uma vida conforme eu luto por minha vida, vida que parece só poder voltar a ser minha se eu puder voltar ao meu bloco de gelo, ele o tempo todo ali, ostentoso, indiferente, enorme, frio como sempre.

Foi assim que eu passei dois dias de minha vida num passado recente. Recente mesmo: esses dias foram uma sexta, um sábado e um domingo na segunda quinzena de março, durante o início das políticas de isolamento social relacionadas ao aumento de casos de Covid-19 em São Paulo.

Pois bem: nesses dois dias, dois dias e meio, eu estive louco. O pinguim sou eu, vivendo desde sempre (vulgo “as far as I remember”) isolado num bloco gelado de racionalidade analítica, e o mar é o mar de emoções e sentimentos e impulsos, o mar é a minha vida emocional, sempre tão alheia a mim, e o mar é a loucura; o mar, em alguma medida, é o que me separa de todo mundo. Eu caí… bem, eu caí quando eu enlouqueci, quando deixei de estar firmemente assentado em minha racionalidade analítica.

Nesses dois dias em que estive entregue às ondas eu aprendi, na carne e na pele, tudo que estudei por anos sobre loucura e sobre razão, sobre isolamento, sofrimento, sobre medo; aprendi sobre quão precárias são nossas racionalidades, nossas intelectualidades, quão frágeis são nossos pomposos castelos de livros e ciência e argumentos e inteligência.

Eu já tinha entrado em contato, muito tempo antes, com a loucura enquanto um tema de estudo. No segundo ano da graduação entrei em um curso de formação em esquizoanálise, e lá conheci um tanto do que se pensa sobre loucura a partir de Deleuze e Guattari, a partir de Nietzsche e Artaud e companhia. No terceiro ano entrei em contato com a obra de Foucault, li a História da loucura e um tanto de outras coisas a respeito da loucura e sua relação com a razão.

Olhando para trás eu reconheço que eu era um chato nessa época: pedante, montado no meu conhecimento analítico reativo acerca da loucura e da racionalidade, fazendo essa “crítica” com um pensamento mais frio e tecnicista que um relógio suíço, crente de que era um porta-voz da loucura e grande denunciador dos abusos da razão.

É claro que isso, por sua vez, era motivado por uma certa loucura que me habitava, e pelo pavor que eu tinha dela. Eu tinha entrado em contato com a loucura, desde cedo – a loucura está presente na minha família, e estava presente no condomínio em que vivi dez anos de minha vida, e esteve presente em mim mesmo o tempo todo. Mas eu sempre tive medo dela, e por isso construía muros e mais muros de razão e inteligência e controle e respeito – e ao longo de minha graduação em Psicologia eu aprendi a envernizar e embelezar esses muros com elogios e apologias à própria loucura que eu tentava desesperadamente separar de mim, aprisiona-la “do lado de lá” (de mim mesmo, conforme se nota e deveria ter sido óbvio desde o princípio).

Saí da graduação e, com toda a ironia de uma tragédia grega, segui tão firme quanto inconsciente em direção à loucura: um aprimoramento em saúde mental em um CAPS e, na sequência, um mestrado que (pelo menos quando eu entrei) trataria dos conceitos de loucura e psicose. Por essa época eu trombei com uma história que me marcou profundamente, uma etapa importante em minha relação com meu “castelo de gelo”: a história de Jairo Goldberg, que à época eu referia como “J.”; J. foi tema de um de meus primeiros textos nesse blog, lá pelos idos de 2010 quando eu o criei – o tema era o J. e a “futuridade”. Esse era o tema: a questão era que o Jairo, expoente da Reforma no Brasil, sofreu um AVC e, da noite para o dia, esteve destituído de toda aquela promessa de futuro que ele representava e encarnava. Um sujeito todo investido de futuridades, e de repente toda essa futuridade é ceifada dele, assim como se corta um galho de uma plantinha – a ideia me apavorava à época; a bem da verdade, me apavora até hoje. Nesse sentido, uma coisa mudou nesses 10 anos, que é o fato de eu entender melhor, hoje, o que tanto me apavora nessa ideia: um sujeito que é “todo futuridade” (como eu dizia nesse texto antigo) é como alguém que se põe a salvo de si mesmo, é um cara que não precisa estar presente onde está, porque ele age como se fosse uma espécie de investimento na eterna futura crescente grandeza que ele é/será. Ou seja: esse lance da futuridade é um jeito de acreditar que todo seu empenho e grandeza te salva ou te diferencia em alguma medida do presente e, no presente, da loucura.

O lance aqui, claro, é que o cara que age como “pura futuridade” (e a esse ponto acho que já sabemos que J. não era Jairo, era eu) investe freneticamente num futuro em que sua grandeza se verá justificada, e isso funciona como uma espécie de justificativa ad hoc para empenhar toda sua energia no intelecto, na intelecção, no pensamento; toda sua energia para entender, sem ter que participar; para pensar, sem ter que sentir; ser uma mente sem ser alguém.

Esse era o meu medo.

Esse é o meu medo.

Aos poucos fui entendendo que eu não estava sozinho – fui entendendo que as marcas da loucura nas biografias de grandes intelectuais, de nosso tempo como em outros, tem um tanto a ver com isso. Isso significa que a relação entre “gênio” e loucura talvez não seja na inadequação ou no direito de pensar “fora da caixa”, mas no desespero com que o sujeito investe tudo que tem para não cair fora da caixa – ele reinventa a caixa, se precisar, mas a ideia de sair dela é aterradora; ou seja: uma das coisas que pode ajudar a entender o “gênio” é o fato de ele investir desesperadamente nas formas de entender o mundo, inclusive porque ele precisa entender o mundo para não se ver à mercê de sentimentos que não domina (e não pode, e não vai dominar).

[Lembremos que a relação entre “gênio” e loucura certamente é mais complexa do que isso – acho que isso importa, e quero que a gente leve isso em consideração, mas não quero dizer que isso “explica” a relação entre “genialidade” e loucura].

Isso está em Van Gogh, claro. E naqueles todos do curso de esquizoanálise: Nietzsche, Artaud, possivelmente no próprio Deleuze. Isso está no Foucault.

Mas o que mais me impactou foi o Derrida. Benoît Peeters, o biógrafo, conta essa cena: Derrida seguia com sua esposa, Marguerite, em sua primeira viagem transatlântica rumo aos EUA; a esposa, preocupada com a tensão do marido, sugere que ele relaxe um pouco, e ele, irritado, responde: “como me pede para relaxar? Não vê que sou apenas eu, com a força de meu pensamento, que estou mantendo esse avião no ar?”.

Doidinho, o Derrida, né?

Pois é: não. O Derrida não é doidinho. Ele não é “diferentão”. Não tem graça. Isso, que aparece na biografia dele, marca a biografia de muita gente. Mas a maioria não fala disso. A maioria, por sinal, nem reconhece.

Mas está lá. Nem todo mundo “quebra” – como o Derrida quebrou, Foucault quebrou, Van Gogh quebrou, como eu quebrei pouco tempo atrás. Mas não é pouca gente que, mais cedo ou mais tarde, tem que acertar as contas com a loucura que é estar vivo e ser humano. E a gente criou esse mau hábito – alguns séculos atrás – de imaginar que só algumas pessoas são efetivamente oneradas por isso, só algumas pessoas têm que arcar com isso como um custo ou um peso; a gente criou essa fantasia maluca de que alguns de nós (a gente é estúpido o suficiente pra supor que é, inclusive, “a maioria”) não quebra, nem sofre, nem passa por apertos em relação a isso. Essa maioria – os “sãos” – fica triste eventualmente, e feliz, e às vezes eufórico, e às vezes está tão cansado que imagina coisas ou não pensa direito; mas é normal, não tem nada de louco ou de loucura, totalmente diferente. E aí surgem esses outros, esquisitos, os “mais normais dentre os normais” – esses como eu quis ser por tanto tempo – e se aferram a essa bandeira, e se apaixonam por essa bandeira, e decidem que se a maioria não enlouquece, eles vão ser praticamente os “antiloucos”, a epítome da racionalidade e, portanto, o oposto simétrico da loucura.

Eu conheci esse cara, algum tempo atrás, quando trabalhava em um CAPS, vou chamar ele de João. O João tinha uns trinta e tantos quando chegou ao CAPS, e estava sofrendo bastante – tinha um delírio persistente há anos, alucinações graves, e isso convivia tristemente com o peso e os efeitos colaterais de uma carga medicamentosa assustadora. Ele era um cara muito simpático, educado, gentil, era um cara muito doce. E a história dele me impactava muito, porque me lembrava demais a história do “J.” (que me assustava porque era a minha própria futuridade, podemos dizer): ele tinha tido um emprego satisfatório, uma família, uma rotina; tinha sido promovido, tudo ia bem, aí passou por um assalto no ambiente de trabalho, adoeceu, melhorou um tanto mas, um tempo depois, os sintomas voltaram, mais agudos, e desde então ele nunca mais se recuperou. Acabou perdendo o emprego, a esposa o largou, a relação com o filho degringolou muito e, no período em que convivi com ele, estava morando com o pai, numa situação financeira e social “suportável”, mas bastante desagradável.

De qualquer forma, o principal parece ser (a mim, ao menos) que João tinha “caído”. Ele tinha uma vida, uma estrutura, uma rotina e, sem aviso, aquilo tudo ruiu. Mas o que fico pensando é que talvez o que tenha acontecido não é tanto a ruína daquela vida, e sim a ruína da perspectiva de que ele passaria a vida montado naquela estrutura. E a diferença, aqui, me parece fundamental – afinal, parece que a divisão entre “loucos” e “sãos” é, em grande medida, a diferença entre quem “fica na estrutura” e quem “cai”, como se o sujeito que “caiu” fosse, ele mesmo, diferente (menos hábil, ou mais frágil em alguma medida) do que aqueles “normais”, os que “não caem”.

Meu ponto aqui, para dizê-lo simplesmente, é que essa divisão é uma farsa. Essa ideia de que as pessoas que “ficam na estrutura” porque são diferentes (mais “normais”) do que as que “caem” recobre o fato de que a estrutura, o fato de viver tentando se equilibrar sobre a estrutura, o fato de passar uma vida sendo humano, onera a todos. Existem, é claro, aqueles que conseguem fiar suas vidas sem jamais ter deixado aparente a quem os cerca isso – aqueles que parecem não sentir, parecem não ser tomados por suas emoções, transcorrendo suas vidas sem sinal de oscilação ou erro; esses podem ser (essa é minha aposta) pobres a ponto de soterrarem todo indício daquilo que há neles de mais humanos, ou hipócritas a ponto de distorcer suas biografias para que nada de “indecoroso” transpareça a quem os cerca.

Mas nada disso importa aqui, não quero fazer tipologias nem teorias sobre a humanidade; só falo desses sujeitos porque, até algumas semanas atrás, eu mesmo poderia ser contado entre eles – e isso seria uma grande perda e um grande equívoco, para mim e para todos. Eu sempre me esforcei para ser inteligente e para ser reconhecido dessa forma, e não pretendo que isso mude – mas isso acabou se articulando a algo muito mais triste, que foi uma necessidade minha de negar que houvesse loucura em mim.

E aí, num belo e pavoroso dia, eu caí – eu, pinguim, já contei essa história.

Não me orgulho, obviamente, do que passei e vivi ali, e não conto porque acho bonito. Conto porque quero fazer parte de uma história: a história do combate à farsa da razão – Razão, esse rei nu. Então o que quero com esse texto é tomar posição e poder dizer claramente: eu luto para ser um cara inteligente e ponderado, mas a loucura me atravessa. Eu espero poder me afirmar como um intelectual, trabalho para isso, mas isso não me põe no lugar de Soldado da Razão – nem eu, nem Foucault, nem Einstein, a maioria dos intelectuais não fica bem nesse uniforme. A razão precisa da loucura, precisa respeitar a loucura, e a loucura precisa que as “pessoas normais” deixem de ser trouxas e agir como se não houvesse loucura em todos nós.

Contei a história do dia em que caí para que mais gente possa reconhecer que o preconceito contra a loucura é um preconceito burro. Você, leitor, provavelmente sofre com aquilo que acontece, na sua vida de afetos e pensamentos, ali nas raias da razão, e certamente você tem familiares e amigos que sofrem com isso também. Então meu ponto é: respeite essa luta e esse sofrimento, reconhecendo que isso existe sem julgamento e sem moralizar a questão. Tentemos ser respeitosos com nossos limites, e com o que existe de nós “do lado de lá” deles.

Era isso que eu queria dizer. Uma última consideração: existe um movimento internacional importante chamado “Coming out proud”, que se inspira em movimentos LGBTQIA+ no sentido de promover o combate à psicofobia e à discriminação de pessoas diagnosticadas com síndromes e transtornos a partir da assunção “orgulhosa” das próprias condições e diagnósticos (link para uma associação que apoia o “Coming out proud” você encontra aqui). O “Coming out proud” apoia e estimula que pessoas “assumam” seus diagnósticos e condições e, a partir daí, defendam o direito de “gente como elas” a uma vida afetiva e social, a emprego, moradia, autonomia etc. Pois bem… eu, ainda que ache ótimo que o movimento existe, não estou atuando nesse horizonte, e por um motivo muito simples: não quero “normalizar” a loucura ou o sofrimento psíquico, e não quero que aja “normalidade” na vida de quem foi diagnosticado – o que eu quero é que a gente transforme o mundo. Não quero que achemos que “é normal” ter depressão ou esquizofrenia ou o que seja: quero que não achemos normal exigir normalidade das pessoas. Entendem a diferença? É diferente. Quer um exemplo que ajude a esclarecer? Fácil: a indústria farmacêutica é fã de carteirinha do “Coming out proud”, porque combatendo esse preconceito fica mais fácil ser “adequadamente” diagnosticado e tratado, e isso é o oposto do que estou defendendo aqui. Eu não quero que minha “queda” ou “quebra” seja entendida como uma crise de pânico tratável com ansiolítico: eu quero poder contar com apoio quando eu quebrar, e que eu tenha esse direito de buscar a ajuda necessária, e que eu possa sobreviver a isso e tocar minha vida da melhor forma possível.

[Isso posto, convém matizar: eu não sou anti-diagnóstico, nem anti-tratamento, nem anti-clínica, nem anti-farmacoterapia – mas eu sou anti-império, anti-submissão e anti-dominação, isso sim].

Ou seja: o “Coming out proud” “normaliza” e toma como “evidente” a trama diagnóstica do “lado de fora”, e eu acho isso super perigoso, e sou contra isso. Aceitar a loucura não é aceitar o direito universal ao diagnóstico, é aceitar a multidão de formas através das quais as pessoas sobrevivem a si mesmas e se reinventam como forma de vida, a multidão de formas através das quais elas sobrevivem a esse mundo em que vivemos e reinventam esse mundo para si próprias e para todos nós.

Nos últimos meses, os especialistas em saúde mental previram um forte aumento dos transtornos psiquiátricos e um próximo “

Nos últimos meses, os especialistas em saúde mental previram um forte aumento dos transtornos psiquiátricos e um próximo “

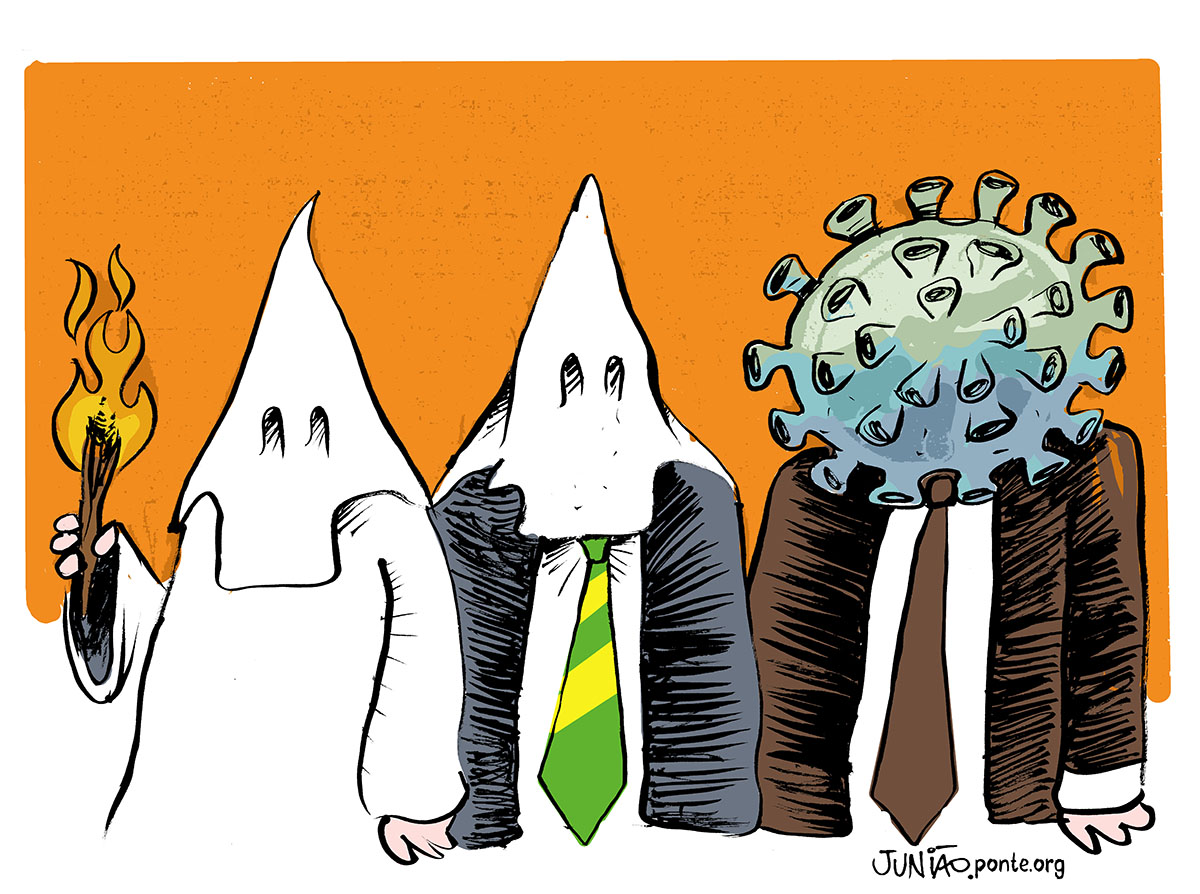

No sábado, 9 de agosto de 2020, o Brasil atingiu o número de 100.000 mortos por Covid-19. Trata-se de uma tragédia coletiva anunciada. Todos sabíamos que chegaríamos a esse número macabro, assim como todos sabemos que esse número continuará aumentando, pois o governo de Bolsonaro nada fez e nada fará para controlar a pandemia. Os jornais nacionais e a mídia, em geral, estimulam e difundem debates com sanitaristas, biólogos, médicos, representantes das comunidades e cientistas sociais. Em cada um desses debates, os participantes reforçam um fato que hoje parece evidente. Eles afirmam que essas 100.000 mortes poderiam ter sido evitadas com ações concretas que já eram conhecidas por todos, as mesmas que serviram para controlar a epidemia em outros países: isolamento social, testagem, distanciamento, uso de máscara, dentre outras. O certo é que essas mortes evitáveis não aconteceram por acaso, por idade avançada, comorbidades ou causas imprevisíveis. Ocorreram pelo descaso de um governo negacionista, que desconsidera os conhecimentos científicos e a gravidade da pandemia. Ocorreram pelas decisões equivocadas adotadas por Bolsonaro, por seu ministério de saúde sem ministro, pelos governadores e prefeitos alinhados a sua necropolítica.

No sábado, 9 de agosto de 2020, o Brasil atingiu o número de 100.000 mortos por Covid-19. Trata-se de uma tragédia coletiva anunciada. Todos sabíamos que chegaríamos a esse número macabro, assim como todos sabemos que esse número continuará aumentando, pois o governo de Bolsonaro nada fez e nada fará para controlar a pandemia. Os jornais nacionais e a mídia, em geral, estimulam e difundem debates com sanitaristas, biólogos, médicos, representantes das comunidades e cientistas sociais. Em cada um desses debates, os participantes reforçam um fato que hoje parece evidente. Eles afirmam que essas 100.000 mortes poderiam ter sido evitadas com ações concretas que já eram conhecidas por todos, as mesmas que serviram para controlar a epidemia em outros países: isolamento social, testagem, distanciamento, uso de máscara, dentre outras. O certo é que essas mortes evitáveis não aconteceram por acaso, por idade avançada, comorbidades ou causas imprevisíveis. Ocorreram pelo descaso de um governo negacionista, que desconsidera os conhecimentos científicos e a gravidade da pandemia. Ocorreram pelas decisões equivocadas adotadas por Bolsonaro, por seu ministério de saúde sem ministro, pelos governadores e prefeitos alinhados a sua necropolítica.

Pesquisadores, escrevendo no Schizophrenia Bulletin, descobriram que fatores genéticos explicam cerca de 0,5% se uma pessoa preencherá os critérios para o diagnóstico de esquizofrenia. Isso significa que 99,5% é atribuível a outros fatores. Anne Marsman da Universidade de Maastricht, na Holanda, foi a principal autora do relatório, e o estudo incluiu o conhecido pesquisador de psicose

Pesquisadores, escrevendo no Schizophrenia Bulletin, descobriram que fatores genéticos explicam cerca de 0,5% se uma pessoa preencherá os critérios para o diagnóstico de esquizofrenia. Isso significa que 99,5% é atribuível a outros fatores. Anne Marsman da Universidade de Maastricht, na Holanda, foi a principal autora do relatório, e o estudo incluiu o conhecido pesquisador de psicose

Os impactos do distanciamento e isolamento social são o tema do artigo Rossano Cabral Lima, publicado na revista

Os impactos do distanciamento e isolamento social são o tema do artigo Rossano Cabral Lima, publicado na revista

Na contemporaneidade faz-se evidente a proliferação e banalização dos diagnósticos psiquiátricos, bem como a apropriação pela cultura de uma leitura do sofrimento psíquico a partir de termos médicos. Com a crescente transformação do sofrimento psíquico em adoecimento psiquiátrico, frequentemente recebemos na clínica pacientes autodiagnosticados ou portando diagnósticos dos mais diversos, queixando-se de sintomas que, em geral, fazem parte do vocabulário médico e são atrelados às formas excessivamente fisiológicas de nomear o sofrimento e o mal-estar do qual padecem.

Na contemporaneidade faz-se evidente a proliferação e banalização dos diagnósticos psiquiátricos, bem como a apropriação pela cultura de uma leitura do sofrimento psíquico a partir de termos médicos. Com a crescente transformação do sofrimento psíquico em adoecimento psiquiátrico, frequentemente recebemos na clínica pacientes autodiagnosticados ou portando diagnósticos dos mais diversos, queixando-se de sintomas que, em geral, fazem parte do vocabulário médico e são atrelados às formas excessivamente fisiológicas de nomear o sofrimento e o mal-estar do qual padecem.

Uma publicação recente do Journal of Affective Disorders forneceu provas da eficácia da terapia psicodinâmica. Mais especificamente, o estudo investigou se a Psicoterapia Dinâmica Intensiva de Curto Prazo (PDICP) reduziu efetivamente os sintomas associados ao “Grande Transtorno Depressivo” e ao “Transtorno Bipolar”.

Uma publicação recente do Journal of Affective Disorders forneceu provas da eficácia da terapia psicodinâmica. Mais especificamente, o estudo investigou se a Psicoterapia Dinâmica Intensiva de Curto Prazo (PDICP) reduziu efetivamente os sintomas associados ao “Grande Transtorno Depressivo” e ao “Transtorno Bipolar”.

Já durante essa pandemia uma jovem médica de esquerda com bastante alcance nas redes sociais colocou a foto de Jair Bolsonaro preso em uma camisa-de-força com a seguinte legenda: “Bolsolini comprou um novo terno para o seu próximo pronunciamento”.

Já durante essa pandemia uma jovem médica de esquerda com bastante alcance nas redes sociais colocou a foto de Jair Bolsonaro preso em uma camisa-de-força com a seguinte legenda: “Bolsolini comprou um novo terno para o seu próximo pronunciamento”.

Pesquisadores estudando quase 50.000 pessoas com depressão e ansiedade encontraram um componente genético potencial em menos de 500. No entanto, disseram a 121 dessas pessoas que isso era uma “explicação” para seus problemas de saúde mental.

Pesquisadores estudando quase 50.000 pessoas com depressão e ansiedade encontraram um componente genético potencial em menos de 500. No entanto, disseram a 121 dessas pessoas que isso era uma “explicação” para seus problemas de saúde mental.