Dainius Pūras é médico e defensor dos direitos humanos. Atualmente ele está cumprindo o último ano de seu mandato como Relator Especial das Nações Unidas, pelo direito a todos de gozar do mais alto padrão de saúde possível. Ele também é professor da Universidade de Vilnius, na Lituânia, e diretor do Human Rights Monitoring Institute, uma ONG sediada em Vilnius.

Dainius Pūras é médico e defensor dos direitos humanos. Atualmente ele está cumprindo o último ano de seu mandato como Relator Especial das Nações Unidas, pelo direito a todos de gozar do mais alto padrão de saúde possível. Ele também é professor da Universidade de Vilnius, na Lituânia, e diretor do Human Rights Monitoring Institute, uma ONG sediada em Vilnius.

Pūras é ativista de direitos humanos há 30 anos envolvido em atividades nacionais, regionais e globais que promovem políticas e serviços baseados em direitos humanos, com foco em saúde mental, saúde infantil, incapacidades e prevenção de violência e coerção. Ele foi membro do Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas de 2007 a 2011.

Desde que foi nomeado para o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em 2014, Pūras pressionou por uma mudança de paradigma nos cuidados de saúde mental. Durante seu mandato, ele escreveu vários relatórios que enfatizam a importância dos determinantes sociais da saúde e criticam a predominância do modelo biomédico e a medicalização da depressão. Embora seu trabalho tenha sido ocasionalmente ridicularizado por algumas instituições psiquiátricas convencionais, ele continua a chamar atenção para práticas coercitivas e violações de direitos humanos e a apelar para um maior investimento em abordagens baseadas em direitos aos cuidados de saúde mental e prevenção de suicídio.

Nesta entrevista, Pūras discute sua própria jornada como psiquiatra, sua decisão de se envolver no trabalho de direitos humanos, seus objetivos para seus relatórios da ONU e o futuro dos cuidados de saúde mental baseados em direitos.

A transcrição abaixo foi editada para maior comprimento e clareza.

Ana Florence: Quero começar falando um pouco sobre sua carreira. Como você decidiu se tornar um psiquiatra?

Dainius Pūras: Oh, vai ser uma longa história. Antes de tudo, decidi estudar medicina, e essa foi uma decisão controversa porque estava hesitando em escolher entre ciências sociais, humanidades e ciências naturais. De alguma forma, senti que talvez a medicina fosse dois em um ou três em um. Então, quando comecei a estudar medicina, percebi imediatamente que apenas reparar partes do corpo – diagnosticar e reparar partes do corpo – embora muito importante, não era tão interessante para mim.

Para mim, a medicina tinha potencial para ser algo mais; algo relacionado a valores e filosofia. Foi assim que, no meu terceiro ano, ficou claro para mim que eu escolheria a psiquiatria. Então, a faculdade de medicina da minha universidade percebeu que eles queriam começar a fazer psiquiatria infantil, o que eles não tinham antes, e me ofereceram uma posição como professor assistente em Psiquiatria para Adolescentes. Foi assim que comecei minha carreira. Nunca me arrependi, mas meu relacionamento com a profissão médica sempre teve algumas tensões.

Florence: Onde você praticou quando começou, como era o seu trabalho?

Pūras: Era o início dos anos 80 do século passado e a Lituânia ainda era ocupada pela União Soviética. Durante meus primeiros 10 anos de prática médica, pratiquei psiquiatria do tipo soviético e psiquiatria infantil. Talvez, de uma maneira paradoxal, isso tenha me ajudado a me tornar sensível aos direitos humanos e a permanecer sensível aos direitos humanos porque era uma escola bastante cínica. A escola soviética de psiquiatria tinha a ideia de que os fatores de risco só podem estar no cérebro porque o jogo da Guerra Fria sugeria que a União Soviética havia erradicado todos os possíveis fatores psicossociais porque derrotara o capitalismo.

Agora pode parecer estranho para meus colegas ocidentais, que estavam do outro lado, mas os soviéticos jogavam um jogo cínico, alegando que não tinham problemas sociais e assim nunca desenvolveram serviços comunitários. Eles não tinham assistentes sociais nem psicólogos, e a psiquiatria e a psiquiatria infantil eram bastante brutais. Infelizmente, o que aprendi com meus supervisores foi como não praticar psiquiatria. Eu os respeito como seres humanos, eles eram pessoas boas, mas eles representavam essa teoria e prática, o que me fez prometer a mim mesmo fazer de tudo para mudar.

Este era o sistema ao qual eu realmente era alérgico e posso dizer que odiava essas ideias. Fiquei me perguntando por que outras pessoas estavam bem com eles. Porque eu tinha muitos colegas que estavam dizendo: “Este é o sistema, então precisamos trabalhar e talvez minimizar os danos”. E eu estava dizendo: “Não, temos que mudar o sistema!” Foi assim que minhas ideias rebeldes começaram. Mais tarde, percebi que esses problemas existem em todos os lugares, e são globais e não estão apenas na minha região.

No início dos anos 90, quando todas essas revoluções pacíficas ocorreram na Europa Oriental, com a democracia chegando e a independência das nações ocupadas, fiquei feliz em começar a avançar para a realização de muitas dessas ideias. No começo, eu trabalhava com crianças com deficiência intelectual, e esse era realmente o tema do meu doutorado. Conheci pessoalmente todas as famílias que tiveram filhos na capital da Lituânia.

Então comecei a fazer pesquisa. Eu estava viajando para Moscou com frequência. Se você estivesse pesquisando nos anos 80 em qualquer outro campo da medicina, como cardiologia ou nefrologia ou doenças infecciosas, pediatria, poderia fazê-lo na língua lituana, exceto psiquiatria e psiquiatria infantil. Eles estavam sob controle ideológico porque você não podia tocar em fatores sociais ou psicológicos. Você tinha que medicalizar tudo o mais possível para provar que os problemas sociais não existiam, mas eles existiam!

Eu estava sonhando com mudanças nas quais poderíamos libertar, não apenas pacientes desse sistema ineficaz e prejudicial, mas também a psiquiatria como campo, porque a psiquiatria era refém dessa ideologia. A psiquiatria também foi, como sabemos, na época, usada para fins políticos.

Essas pessoas cujas famílias e crianças conheci eram na verdade meus professores. Elas estavam me ensinando, digamos, psiquiatria ética. O que eu percebi depois foi que elas estavam me ensinando que, se você retira os direitos humanos da psiquiatria, a psiquiatria se torna perigosa e tóxica.

Florence: Parece que desde o início você estava muito consciente do papel da ideologia na psiquiatria. Estou imaginando como essa rebeldia e, como você chama, sua alergia a esse sistema influenciaram seu trabalho. Quais são as coisas que você foi capaz de fazer para desafiar o sistema?

Pūras: Eu estava esperando qualquer oportunidade, porque o sistema soviético era um sistema totalitário. Você não podia criar organizações não-governamentais. Foi uma atividade criminosa. Em 1989, quando você podia sentir os ventos da mudança, iniciei a organização dos pais.

Em 1989, você podia fazer tudo, porque finalmente era a democracia! E convidei todos esses pais e disse a eles “tudo está em suas mãos”. Agora vocês podem usar a democracia e aprender com os pais de outros países como pressionar os governos para que seus filhos tenham uma vida digna.

Primeiro, eles queriam ir a Londres e Nova York para que o cérebro de seus filhos pudesse ser operado porque estavam obcecados com o pensamento biomédico que ensinava que essas crianças estavam doentes e alguém poderia curá-las. Mas levou apenas um ano para os pais adotarem o modelo que chamamos agora de modelo social ou abordagem baseada em direitos humanos.

Eles perceberam que seu principal objetivo era que seus filhos vivessem com dignidade. Além disso, quando os pais morriam, eles não queriam que seus filhos adultos se mudassem para instituições horríveis, como aconteceu naquela parte do mundo.

Tenho muito orgulho de ter iniciado uma organização chamada HOPE. É uma das mais fortes dessas associações nesta parte do mundo. Somos muito bons amigos desses pais e da nova geração de pais, e eles são gratos. Quando eles me veem, eles dizem: “Você ainda está cumprindo sua promessa, está dizendo aos médicos para abandonarem o modelo médico?” e digo: “Sim, estou fazendo isso agora globalmente”.

Também iniciei o Centro de Desenvolvimento Infantil no Hospital Universitário de Vilnius. Eu fui o primeiro presidente da Associação Psiquiátrica da Lituânia quando nos separamos da Associação Psiquiátrica da União Soviética e estava tentando iniciar a autorreflexão, a auto-regulação e a modernização do grupo profissional de psiquiatria.

Florence: Parece que seu trabalho teve um grande impacto na vida das pessoas. Para pular no tempo, você poderia nos contar um pouco sobre como se tornou o Relator Especial das Nações Unidas, na defesa do direito de todos para desfrutar da mais alta saúde física e mental possível de ser atingida?

Pūras: Não é possível apenas se tornar um Relator Especial e saltar para o cargo a partir da prática médica ou das atividades acadêmicas. Seria muito difícil. O que me ajudou foi que, há 10 anos, entre 2007 e 2011, fui eleito para o Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas (ONU). Foi assim que aprendi muito sobre a maquinária da ONU. Então, em 2014, solicitei a relatoria. É claro que fiquei feliz em ser nomeado e decidi que usaria esses 30 anos de minha experiência de vida.

Eu sabia que seria relator dos direitos à saúde física e mental. Mas, para contribuir com a paridade e a não discriminação da saúde mental, eu disse desde o início que iria dedicar muita atenção à saúde mental. Porque havia chegado a hora disso. Então, nos últimos seis anos, eu estive fazendo muito no campo da saúde mental.

Florence: Você poderia nos dizer como é um dia como relator especial?

Pūras: Ser relator especial não é um trabalho, é uma atividade pro bono [para o bem-comum]. Você sabe que quando se inscreve para exercer a função, não pode reclamar, e eu nunca reclamei. Eu acho que é uma boa ideia, porque o principal ativo de um Relator Especial é a independência.

O Relator Especial pode pensar, falar e escrever o que pensa como especialista independente, e essa é a nossa força. Mas isso, é claro, dificulta a vida porque você precisa sobreviver. Você tem que ter outro emprego. Antes da pandemia, eu viajava entre 25 e 30 vezes por ano. Então, quando se está em casa, se precisa trabalhar em seus relatórios, nas comunicações enviadas aos governos e assim por diante. Isso é muito difícil de gerenciar, mas é uma atividade extremamente gratificante.

Eu acho importante que não se receba um salário da ONU, porque isso significa que você também pode ser crítico também com a ONU e com qualquer governo do mundo. Tenho orgulho do sistema da ONU e que os governos decidiram ter o que é chamado de mecanismo de procedimentos especiais. Esse é um mecanismo poderoso que lembra a ONU e a comunidade global de que uma abordagem baseada nos direitos humanos é crucial para a paz, a segurança, o desenvolvimento e, agora, para superar a pandemia.

Florence: Você mencionou que escrever relatórios é uma grande parte deste trabalho. Seus relatórios enfatizam os determinantes sociais da saúde e da saúde mental e apontam para a medicalização excessiva dos cuidados de saúde mental em todo o mundo. Você acha que ajudou a divulgar uma nova narrativa para substituir a antiga narrativa biológica?

Pūras: Bem, acho que não cabe a mim tirar conclusões sobre as contribuições do meu mandato e da minha relatoria. Eu fiz o meu melhor para contribuir para esse processo, que é significativo, um processo de mudança, espero. Eu visitei todos os continentes e tive muitas comunicações com muitos especialistas, incluindo experts a partir de sua experiência e usuários ou ex-usuários de serviços de saúde mental. Eu estava muito confiante na formulação da mensagem principal, especialmente no meu relatório ao Conselho de Direitos Humanos em 2017.

Não é preto e branco. Não se trata de denunciar o modelo biomédico, mas minha abordagem identificou enormes assimetrias e desequilíbrios de poder no campo. Os cuidados de saúde mental deram errado por várias razões, mas as intervenções médicas foram anunciadas como se fossem mais eficazes do que outras intervenções.

Existem muitas outras assimetrias e desequilíbrios que fazem com que o status quo – que é exemplificado no momento pelo movimento pela saúde mental global – não funcione. Eu tenho muitos argumentos nos meus relatórios.

Não fui o primeiro a criticar o modelo biomédico, mas usei minha posição e o fato de ser médico e psiquiatra para diagnosticar o sistema. Para destacar que esse sistema é ineficaz. Algumas pessoas me disseram que é muito radical. Não, acho que tenho mais orgulho de ter conseguido permanecer firme em meus princípios e não ser oportunista.

Nos meus relatórios, deixei bem clara a mensagem de que a carga global de obstáculos está causando danos. Os obstáculos incluem o uso excessivo do modelo biomédico e intervenções biomédicas, assimetrias de poder, especialmente entre psiquiatras e usuários de serviços, e o uso tendencioso de conhecimento e evidência.

Temos que considerar os principais princípios sobre os quais as políticas e serviços de saúde mental se baseiam. É assim como acho que contribuí. Algumas pessoas diriam que os relatórios estão polarizando. Não, não foram meus relatórios que polarizaram a comunidade de especialistas. A polarização existia antes de mim.

As respostas aos meus relatórios, especialmente o de 2017, foram tanto muito positivas ou muito críticas. Eu não sei como explicar isso. Havia especialistas que escreviam cartas raivosas para a ONU de que tais relatórios e relatores deveriam ser desqualificados. Acho que minhas mensagens eram uma prova de onde você está e pensa sobre estas questões Devo confessar que esse era um dos meus objetivos.

Florence: Onde você encontrou apoio em seu trabalho e onde encontrou mais resistência?

Pūras: Houve muito apoio, especialmente da sociedade civil. Onde quer que eu vá, encontro pessoas – comunidades de usuários de serviços de saúde mental e profissionais de saúde mental não médicos – que apoiam minhas mensagens. Além disso, uma minoria na comunidade psiquiátrica faz o mesmo.

Quando você vai a algum país, por exemplo, Coréia, Japão, Islândia ou Polônia, conhece pessoas e elas dizem: “como você conheceu tão bem a situação dos cuidados de saúde mental aqui em nosso país?” E eu digo: “Desculpe, eu não sei. Não visitei lá e não explorei este país. ” Depois, eles dizem: “Não, não, você deve conhecê-lo perfeitamente, porque o que escreveu no seu relatório descreve exatamente a situação em nosso país”. Foi gratificante ouvir isso, porque sinaliza que talvez eu tenha conseguido, em meus relatórios, capturar uma falha global caracterizada por esse desamparo cruel, institucionalização, excesso de medicalização e exclusão.

Este é o sistema que temos globalmente e, no sistema, todos são reféns, inclusive psiquiatras, para não falar em pacientes. Não fui o primeiro a dizer isso, mas acho que é mais sério quando se trata de um especialista independente, nomeado pelas Nações Unidas com o histórico de ser médico em psiquiatria.

Florence: Você mencionou a necessidade de alterar sistemas e não apenas colocar mais dinheiro em sistemas do status quo que são fundamentalmente falhos. O que você acha da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de suas iniciativas globais de saúde mental? Você acha que isso talvez esteja impondo ideias biológicas ocidentais aos países em desenvolvimento?

Pūras: Eu estava tentando formular algumas idéias sobre essas questões para o meu próximo relatório, que será publicado em breve. Temos que entender que a OMS faz parte das Nações Unidas e as representações da ONU e as representações da OMS são governos. Portanto, é mais fácil para um relator especial, como especialista independente, formular mensagens como eu. Sinto que muitas pessoas que têm preocupações semelhantes não podem fazer declarações tão ousadas. Um especialista independente pode dizer as coisas de uma maneira mais crítica do que as da OMS.

Gostaria de ouvir uma mensagem mais clara da OMS de que a abordagem baseada nos direitos humanos deve ser totalmente adotada, e não de maneira seletiva. No entanto, fiquei feliz em ver a iniciativa da OMS aos direitos de qualidade, que é realmente muito progressista e abre caminho para aqueles que ainda não acreditam que a psiquiatria e os cuidados de saúde mental possam existir sem coerção.

A OMS tem uma lista de medicamentos essenciais. É uma idéia bastante antiga, e sabemos que você precisa de antibióticos, precisa de tratamento anti-retroviral etc. Mas essa lista de medicamentos essenciais também possui um grupo de medicamentos psicotrópicos. Quando eu estava indo a países em visitas oficiais e perguntei às autoridades: “Como a saúde mental é tratada aqui no seu país”? Eles diziam: “Tudo bem, porque os medicamentos psicotrópicos essenciais estão disponíveis”. Mas os cuidados de saúde mental não se limitam a disponibilizar medicamentos psicotrópicos essenciais, é muito mais do que isso.

Os funcionários que olham apenas para a lista de medicamentos essenciais da OMS não consideram coisas como intervenções psicossociais essenciais. Então, por que não adicionar isso? Por que não equilibrar melhores intervenções biomédicas com outras intervenções tão essenciais quanto os medicamentos, ou talvez ainda mais essenciais e mais eficazes?

No geral, estou muito feliz com a cooperação da OMS, mas desejo que a OMS tenha mais direitos pró-humanos, para que os países não recebam a mensagem de que o direito à saúde mental é estar simplesmente dando tratamento medicamentoso a todos. O direito à saúde mental significa que todos podem estar livres de violência e força, inclusive em contextos de saúde mental.

Florence: Estamos todos ansiosos para ver o novo relatório. Você mencionou a pandemia algumas vezes e estou pensando se você poderia falar um pouco mais sobre isso. Recentemente, houve algumas discussões sobre a pandemia que causou uma epidemia de doença mental. Essa é uma narrativa que já está surgindo. Como devemos pensar sobre os estresses psicológicos e de pobreza que as pessoas estão enfrentando durante a pandemia do COVID-19?

Pūras: Meu pensamento talvez idealista é que agora temos uma nova chance e um novo argumento para avançar em direção a políticas de saúde mental baseadas em direitos. Com essa pandemia, devemos perceber ainda mais que o status quo não é eficaz. Por quanto tempo milhões de pessoas com deficiência psicossocial e intelectual continuarão em instituições fechadas? Sabemos com a pandemia que essas instituições estão se tornando ainda mais perigosas por causa do contágio.

Temos que fazer todo o possível, globalmente, para que todas as pessoas, todas as crianças e todos os adultos com ou sem condições de saúde mental possam viver em casa. Eles não precisam morar em alguma instituição artificial, porque é contra a dignidade. Eles têm o direito de não serem privados da liberdade.

Outra questão são os chamados problemas comuns de saúde mental, que foram extremamente medicalizados pelo modelo biomédico hegemônico. Os efeitos dos determinantes sociais da saúde e os efeitos da pobreza foram transformados em categorias de diagnóstico psiquiátrico. Agora, com a pandemia, quando milhões de pessoas estão ansiosas, tristes e solitárias, vamos novamente medicalizar e patologizar? Isso será um desastre.

Nós temos uma saída? Sim, devemos usar muitas ideias inovadoras, mas precisamos abandonar as formas medicalizadas de lidar com as condições de saúde mental. Eu recomendo pensar em sistemas de apoio e atendimento a pessoas, em vez de diagnosticá-las. Eu vejo essa crise como uma oportunidade única de transformar os serviços de saúde mental.

Eu estava tendo muitas conversas sobre isso com representantes da elite da psiquiatria global porque minhas mensagens eram frequentemente interpretadas como anti-psiquiátricas e ofensivas à psiquiatria. A psiquiatria está em crise, especialmente a psiquiatria biológica. Temos que admitir isso e, em seguida, procurar soluções para proteger a imagem e a reputação da psiquiatria e da saúde mental.

Durante esta pandemia, não concordo que haverá mais “doenças mentais”. Mas haverá mais pessoas ansiosas, tristes e dos que sofrem de incerteza e imprevisibilidade. Por que qualificamos tudo isso como uma doença mental?

A doença mental pressupõe que algo de errado aconteceu no cérebro e isso significa que os médicos precisam vir e corrigir esse distúrbio. Em seguida, reforçamos novamente esse ciclo vicioso de excesso de medicalização e jogos de poder e assim por diante.

Já é tempo e é uma boa oportunidade para repensar os cuidados de saúde mental. O campo não deve ser demonizado ou culpado, mas a psiquiatria deve ser libertada de abordagens ultrapassadas. É um refém do legado desatualizado de coerção e super medicalização.

Florence: Essa é uma ideia maravilhosa. Talvez, no meio dessa tragédia, possamos encontrar uma oportunidade para fazer algumas mudanças. Você poderia nos contar um pouco sobre o que vem depois de seu mandato quando o seu papel de relator terminar?

Pūras: Decidi me posicionar mais como representante da sociedade civil. Eu sempre fiz muita coisa com ONGs e agora sou diretor de uma pequena ONG, que é bem conhecida e tem uma boa reputação. É um instituto de monitoramento de direitos humanos na Lituânia. Gostamos de ser uma democracia, mas queremos que essa democracia seja mais forte e madura, especialmente durante essa situação de pandemia, que é um teste para todas as democracias.

É uma região interessante, com um longo legado desse sistema sobre o qual falei no início de nossa conversa. Ainda assim, muitas crianças e adultos estão em grandes instituições residenciais e grandes hospitais psiquiátricos. Portanto, esta região precisa desesperadamente de transformação e estou pronto para me comprometer com isso.

Estamos planejando bons projetos e criando redes, tanto com os novos países quanto com países vizinhos como Ucrânia e Geórgia. Estou pronto para usar minha experiência para fins regionais, mas, ao mesmo tempo, vou manter minha atenção na política global. Sempre estarei muito interessado na situação dos direitos humanos em todo o mundo.

Não podemos esperar que os contextos de saúde mental sejam um oásis de respeito aos direitos humanos quando, em todo o mundo, não houver respeito pelos direitos humanos. É por isso que, para mim, o principal é que todos os países sejam sensíveis à criação de ambientes facilitadores em todos os espaços.

Se queremos ter uma melhor saúde mental, precisamos observar o que está acontecendo nas famílias, escolas, locais de trabalho, comunidades e nossa sociedade. Estamos sendo tolerantes? Estamos protegendo os princípios de direitos humanos? Se sim, podemos esperar uma boa saúde mental. Então devemos aplicar os mesmos padrões às configurações de saúde mental. Se seguirmos esses princípios, haverá uma saída para esta crise de cuidados de saúde mental, esta crise de psiquiatria.

Para continuar e reiterar o que disse em meus relatórios, não há uma crise de transtornos mentais, há uma crise criada pelos fardos e obstáculos que o sistema criou. Minha contribuição foi modesta. Existem muitas pessoas apaixonadas globalmente, muitas pessoas comprometidas. Se unirmos forças, e estamos gradualmente fazendo isso, existem muitas redes e acho que essa mudança pode acontecer.

Este informe, assinado por

Este informe, assinado por

Desde a aprovação da fluoxetina (Prozac), em 1987, saber se os antidepressivos funcionam é objeto de um intenso debate. Hoje em dia a literatura científica conta com um corpo de evidências a mostrar que a psicofarmacologia para lidar com a depressão não é um procedimento baseado em dados científicos e é incongruente com os princípios básicos de uma psicologia humanista.

Desde a aprovação da fluoxetina (Prozac), em 1987, saber se os antidepressivos funcionam é objeto de um intenso debate. Hoje em dia a literatura científica conta com um corpo de evidências a mostrar que a psicofarmacologia para lidar com a depressão não é um procedimento baseado em dados científicos e é incongruente com os princípios básicos de uma psicologia humanista.

A Revista de Enfermagem UFSM publicou recentemente um artigo sobre os familiares que convivem com pessoa diagnosticada com transtorno mental. Buscou-se analisar a estrutura, os vínculos, a rede de apoio de uma família, com o auxílio do genograma e do ecomapa. A pesquisa foi de tipo qualitativa exploratório e descritivo. Utilizou-se entrevista semiestruturada norteada pelo Guia para Avaliação e Intervenção na Família.

A Revista de Enfermagem UFSM publicou recentemente um artigo sobre os familiares que convivem com pessoa diagnosticada com transtorno mental. Buscou-se analisar a estrutura, os vínculos, a rede de apoio de uma família, com o auxílio do genograma e do ecomapa. A pesquisa foi de tipo qualitativa exploratório e descritivo. Utilizou-se entrevista semiestruturada norteada pelo Guia para Avaliação e Intervenção na Família.

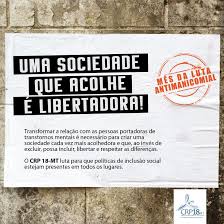

Hoje é 18 de maio, dia da Luta Antimanicomial, luta esta construída por pessoas em sofrimento psíquico, seus familiares profissionais da saúde que ousaram imaginar e ousaram fazer uma sociedade sem manicômio. Romper com os manicômios é estratégia fundamental para lidar com o sofrimento psíquico. Talvez agora, ouso eu imaginar, não seja mais tão difícil de compreender quão sofrido é ficar limitado a um único espaço quando nos vemos obrigadas a ficar em casa e/ou limitar nossas saídas. Somada às nossas próprias experiências com o período necessário desta quarentena, outro fato que denuncia os prejuízos e sofrimento psíquico que o isolamento causa é o volume das chamadas “lives” sobre Saúde Mental e Quarentena, bem como, o aumento de oferta de acolhimento psicológico on-line. Então, devemos perguntar: Por que uma prática de isolamento social é defendida como tratamento para o sofrimento psíquico?

Hoje é 18 de maio, dia da Luta Antimanicomial, luta esta construída por pessoas em sofrimento psíquico, seus familiares profissionais da saúde que ousaram imaginar e ousaram fazer uma sociedade sem manicômio. Romper com os manicômios é estratégia fundamental para lidar com o sofrimento psíquico. Talvez agora, ouso eu imaginar, não seja mais tão difícil de compreender quão sofrido é ficar limitado a um único espaço quando nos vemos obrigadas a ficar em casa e/ou limitar nossas saídas. Somada às nossas próprias experiências com o período necessário desta quarentena, outro fato que denuncia os prejuízos e sofrimento psíquico que o isolamento causa é o volume das chamadas “lives” sobre Saúde Mental e Quarentena, bem como, o aumento de oferta de acolhimento psicológico on-line. Então, devemos perguntar: Por que uma prática de isolamento social é defendida como tratamento para o sofrimento psíquico?

Fiocruz lançou uma cartilha sobre violência domiciliar e familiar na Covid-19, com o objetivo de auxiliar à todos os envolvidos na resposta ao coronavírus. A necessidade da cartilha se deve aos indicadores que veem demonstrando o agravamento de casos já existentes, assim como o surgimento de novos casos de violência durante a pandemia. É o que percebemos na China, onde os casos de violência doméstica triplicaram, já na França houve aumento de 30%, enquanto a Itália indicou que as denúncias desse tipo de violência sofreram ascensão e no Brasil há um aumento de 50% nas denúncias. A OMS adverte que a violência é um problema de saúde pública

Fiocruz lançou uma cartilha sobre violência domiciliar e familiar na Covid-19, com o objetivo de auxiliar à todos os envolvidos na resposta ao coronavírus. A necessidade da cartilha se deve aos indicadores que veem demonstrando o agravamento de casos já existentes, assim como o surgimento de novos casos de violência durante a pandemia. É o que percebemos na China, onde os casos de violência doméstica triplicaram, já na França houve aumento de 30%, enquanto a Itália indicou que as denúncias desse tipo de violência sofreram ascensão e no Brasil há um aumento de 50% nas denúncias. A OMS adverte que a violência é um problema de saúde pública

Um novo estudo constata que 86% das pessoas já cumpriram os critérios para um diagnóstico psiquiátrico aos 45 anos de idade e 85% delas cumpriram os critérios para pelo menos dois diagnósticos. Exatamente metade (50%) da população terá cumprido os critérios para um “distúrbio” aos 18 anos.

Um novo estudo constata que 86% das pessoas já cumpriram os critérios para um diagnóstico psiquiátrico aos 45 anos de idade e 85% delas cumpriram os critérios para pelo menos dois diagnósticos. Exatamente metade (50%) da população terá cumprido os critérios para um “distúrbio” aos 18 anos.